Atelier improvisé par les enfants au contact des œuvres de Sylvie Fanchon, Paris, 2024. © Susie Richard.

Que ce soit pour discuter, lire, jouer ou simplement fuir la pluie et se mettre au chaud lorsque la saison se rafraîchit, une petite assemblée d’enfants se réunit après l’école à Bétonsalon. Parfois d’humeur farceuse, fourmillant d’idées, de jeux ou de bêtises, parfois accompagné·es par l’ennui ou épuisé·es par une journée trop remplie, parfois le goûter tout juste avalé pour s’y installer le plus longtemps possible ou de passage en un coup de vent, ces habitué·es du centre d’art habitent l’espace d’exposition tout au long de l’année.

Âgé·es de 4 à 12 ans, iels vont et viennent, passent et repassent – commentant les œuvres vues et revues au fil des semaines, s’improvisant médiateur·ices pour un·e visiteur·se ou pour leurs parents plus timides à passer la porte du centre d’art. C’est en leur compagnie, que s’est dessinée « l’Assemblée des enfants » : un espace de médiation expérimentale, spontanée et autoréflexive, qui se façonne au gré de leurs envies et des propositions de l’équipe des publics de Bétonsalon.

Au fil des mois, le temps de la rencontre a laissé place à celui de l’apprivoisement mutuel, jusqu’à une entente familière et amicale. Au fil des mois, au temps de l’expérience vécue et immédiate s’est ajouté celui d’une réflexion au long cours : l’irruption quotidienne de ces enfants au centre d’art nous questionne. Et les observer se révèle aussi fascinant qu’instructif. Transgressant des règles plus ou moins tacites et des comportements plus ou moins normés, iels transforment les usages conventionnels de l’espace d’exposition : de quelle façon font-iels entrer liberté, désordre et évasion avec elleux au centre d’art ? Comment y répondre, comment les accueillir ? Comment faire et défaire nos pratiques de médiation à leurs côtés ? Qu’est-ce que ce compagnonnage improvisé mais choisi produit durablement sur l’institution ?

« L’Assemblée des enfants » ne répond pas (vraiment) à ces questions, mieux, elle ne cesse d’en poser de nouvelles et ouvre ainsi d’innombrables portes à explorer depuis et sur l’enfance.

« S’il y a ses photos d’école, on pourrait mettre des photos de moi aussi en fait ? »

Sacha⁴, 9 ans, à propos des archives présentées dans l’exposition « Jean-Noël Herlin, un junk mail junkie » – janvier/avril 2024

Par simple comparaison, se pose la question de la représentation de l’enfance dans l’art contemporain et son histoire. Enfant sacré et vierge à l’enfant du Moyen-Âge ; enfants-Roi souverains ou cupidons angéliques à la Renaissance, enfance heureuse, rurale et familiale des impressionnistes, enfance citée et inspirante dans l’art brut, etc. : l’enfance constitue bel et bien un sujet artistique. Pour autant les enfants sont-iels sujet·tes et acteur·ices dans la production de ces images ? Qu’il s’agisse du registre de l’innocence, de celui de la vulnérabilité, ou à l’inverse du registre de l’enfance terrible et rebelle, l’iconographie de l’enfant véhicule avec elle récits, poncifs et fantasmes. On voit des enfants, mais entend-on leurs voix ? Une telle aventure est racontée par l’artiste et cinéaste norvégienne Ane Hjort Guttu. Avec Einar, son fils de 7 ans, iels réalisent la co-curation d’une exposition : de la direction artistique, à l’organisation d’un vernissage, en passant par le choix des œuvres et la scénographie⁵. À Bétonsalon, par leurs suggestions d’ajouter ici l’une de leurs productions plastiques, de transformer là cette œuvre-ci pour se représenter et raconter leurs propres histoires, l’Assemblée ouvre l’exploration d’iconographies et récits choisis et produits par les enfants elleux-mêmes

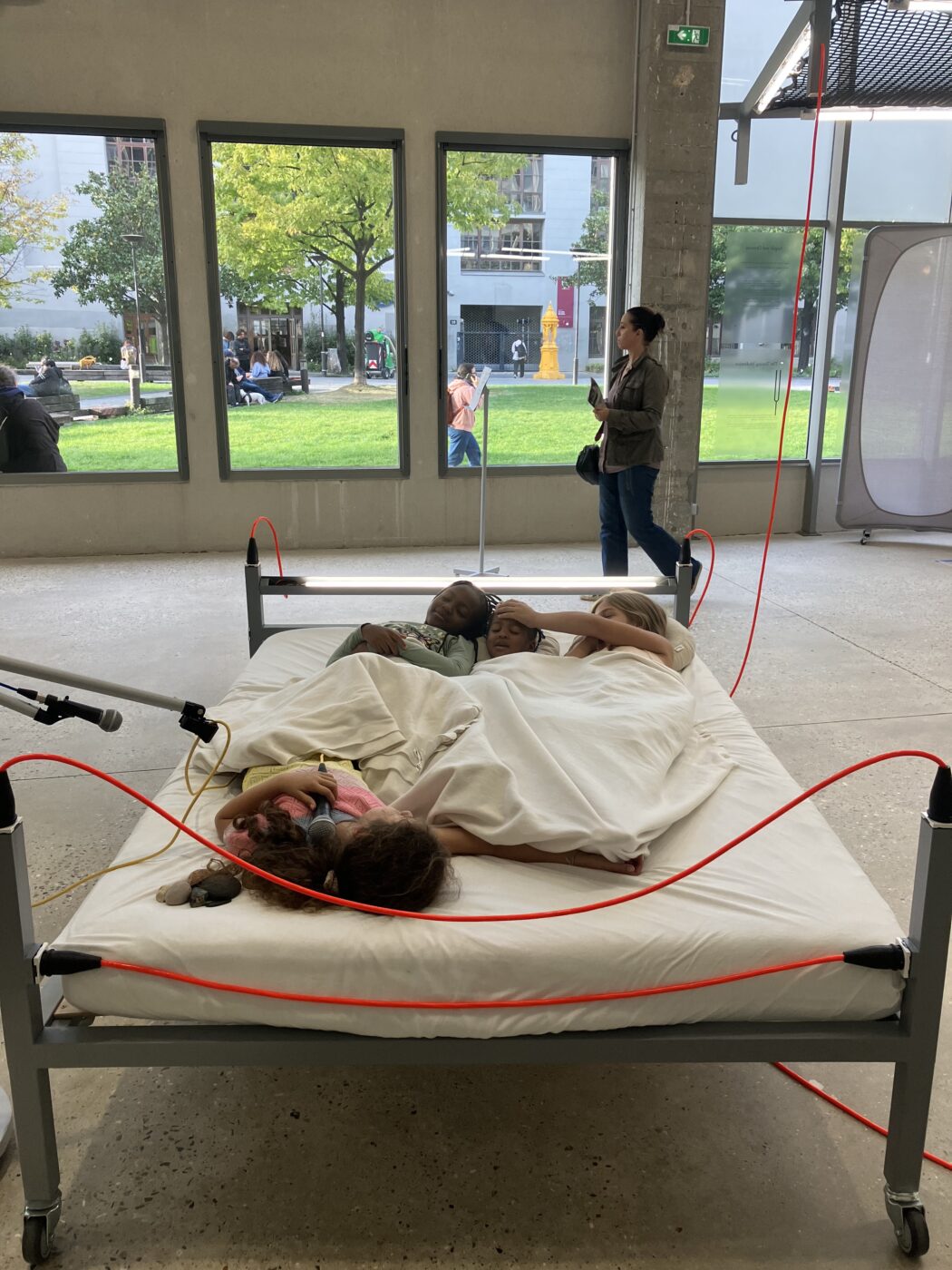

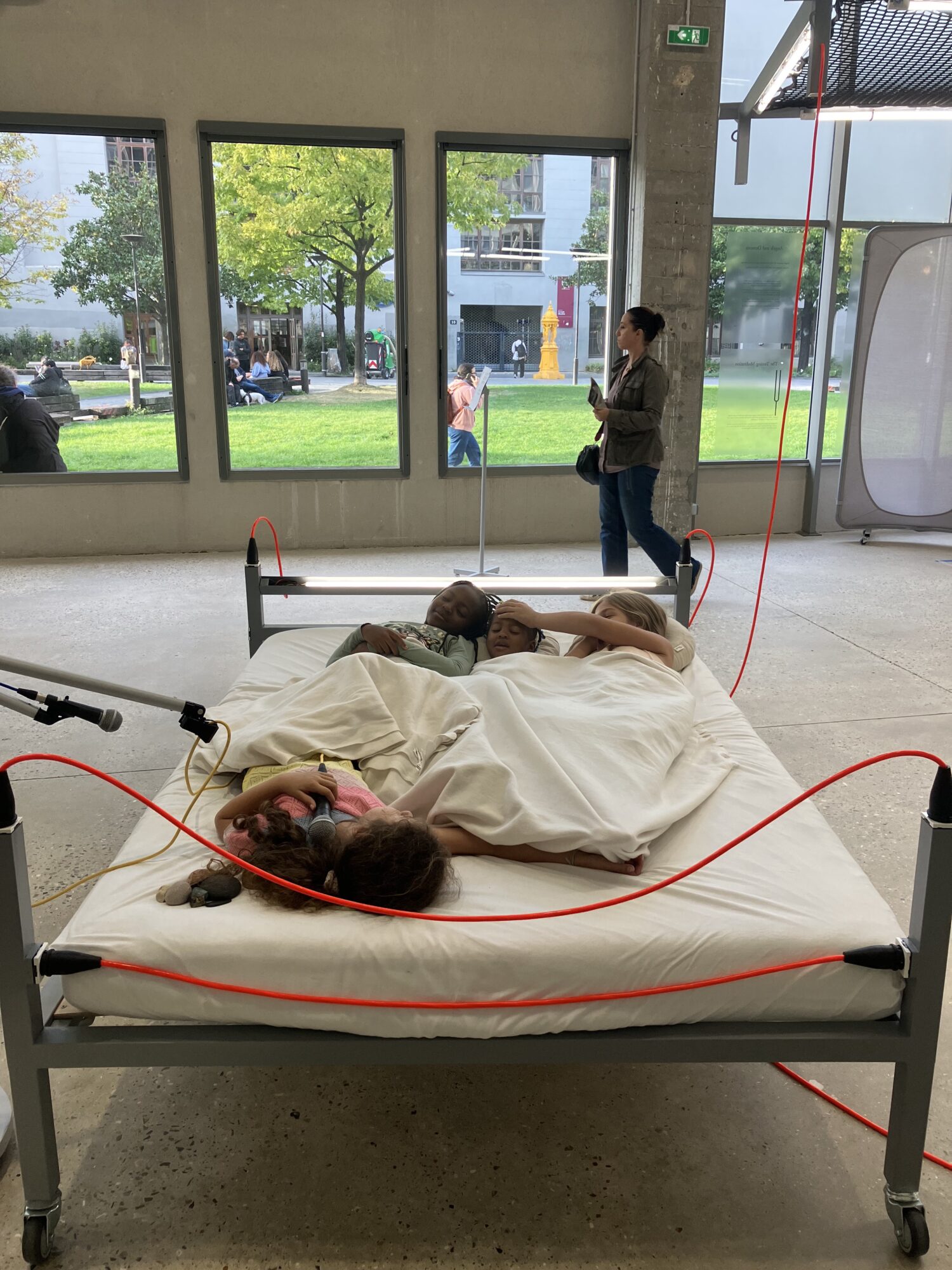

« Waaaaaaaw, du coup, on peut faire la sieste dedans ? »

Camille, 5 ans, en montrant du doigt les sculptures-lits de Konstantinos Kyriakopoulos dans l’exposition « Un·Tuning Together » – septembre/décembre 2023

À l’ère des « no kid zones » dans les transports, en voyages ou aux restaurants, cette demande d’autorisation en dit long sur la place laissée aux enfants dans les espaces ouverts aux publics, espaces où iels doivent cohabiter, parfois à regret, avec les adultes. En tant qu’espace institutionnel fortement codifié, l’espace d’exposition revêt plusieurs caractéristiques et normes sociales pouvant en apparence exclure les enfants, ou tout du moins, leur dicter la conduite « à tenir ». L’imaginaire d’un white cube immaculé où quelques visiteur·ses éparses – et adultes – contemplent sagement les œuvres, s’y meuvent lentement et à distance respectable, chuchotent entre elleux peut encore faire office d’idéal. À travers ces envies de déambulations et d’interactions avec les œuvres, l’Assemblée interroge ce modèle au quotidien (un peu malgré elle parfois, il faut le reconnaître !). L’œuvre, comme objet autonome, hors du temps et de l’action, ne le reste pas longtemps. Cherchant à mêler leurs corps aux œuvres, à apporter leur participation aux créations, iels brouillent les frontières entre registres d’expérience esthétique – contemplatif, immersif, participatif – et bousculent les usages et fonctions de l’espace d’exposition jusqu’à parfois développer un véritable « art de l’aire de jeux »⁶.

« Je suis hyper triste aujourd’hui, je préfère rester toutx seulx tranquille ici »

Elie, 7 ans, cachéx dans l’exposition « Énergies » de Judith Hopf – septembre/décembre 2022

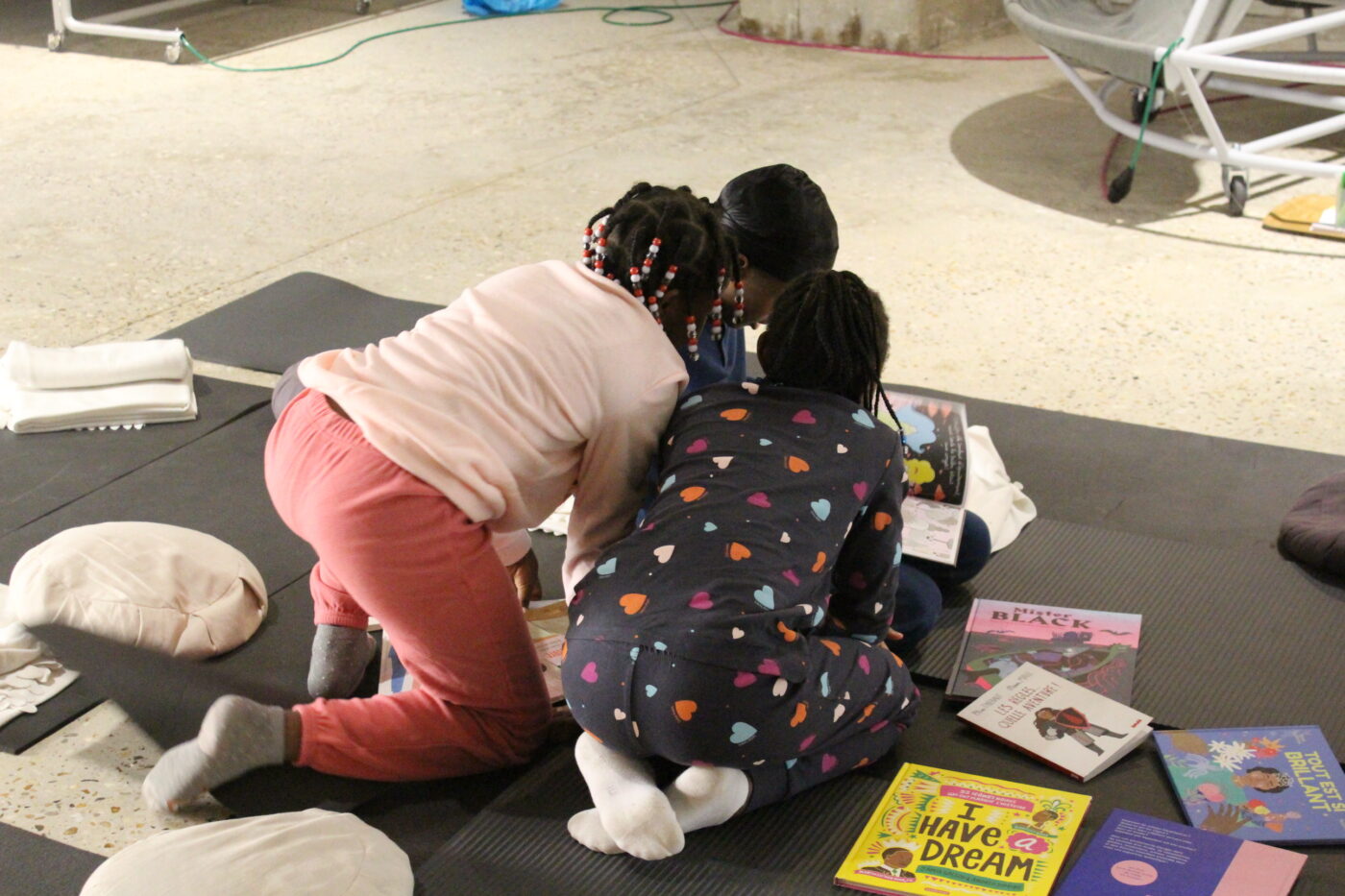

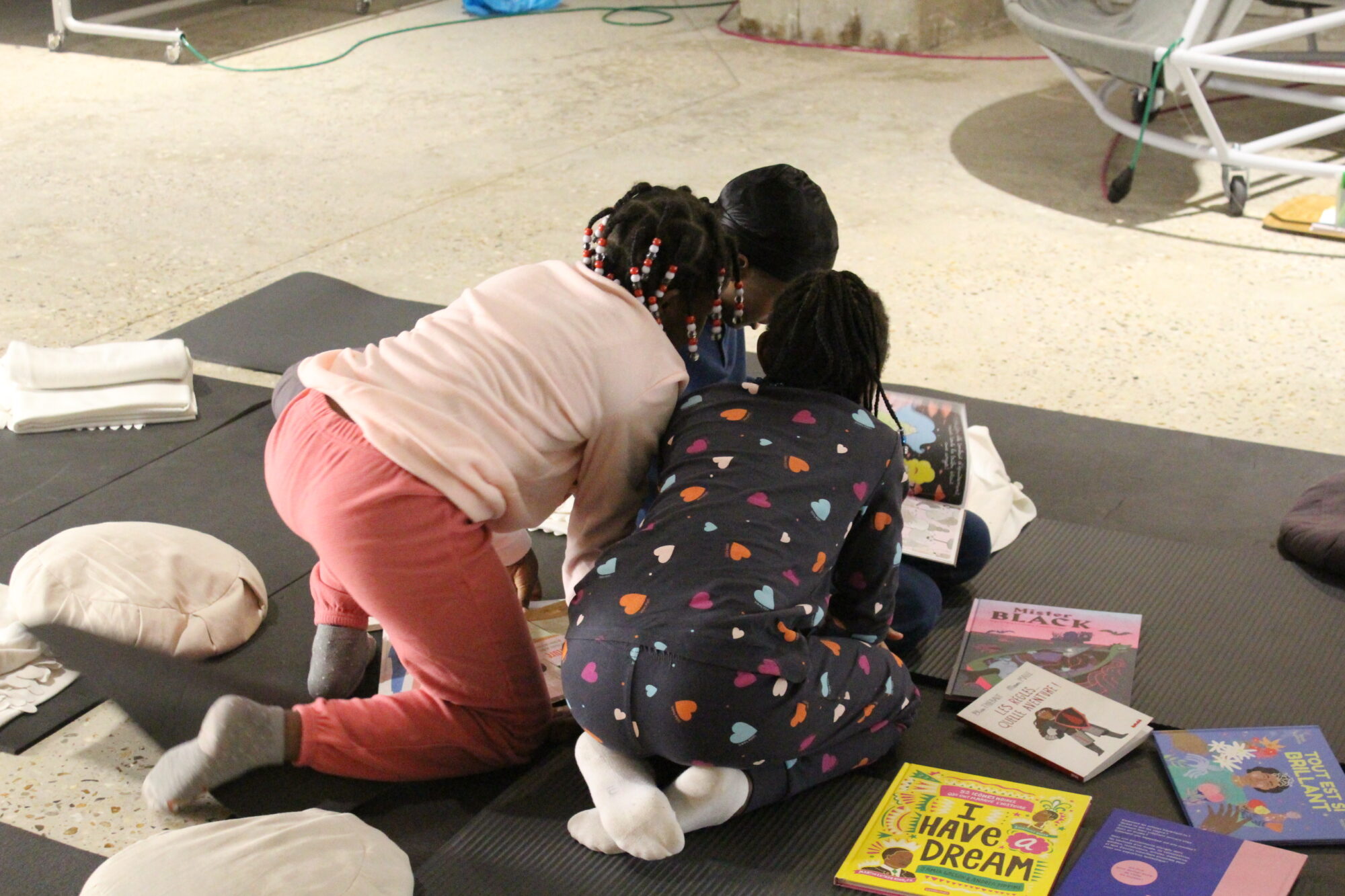

L’Assemblée devient aussi, naturellement, un espace où discuter ensemble des colères, des frustrations et des injustices, un espace où se confier sur les peurs ou les chagrins du quotidien. Au fil des récits et confidences, certains sujets reviennent et font écho à nos propres parcours d’enfants. Aidée par des textes des critical childhood studies, d’outils issus des pédagogies féministes et antiracistes⁷, l’équipe des publics questionne avec l’Assemblée les relations entre adultes et enfants, elle interroge les rapports de pouvoir qui s’y jouent. À l’instar des luttes antisexistes, antiracistes, antivalidistes, etc, le childism⁸ est aussi un outil de lecture pour politiser, collectivement et quelque que soit son âge, l’enfance et notre travail de médiation quotidien.

Toutes ces réflexions, l’Assemblée aspire à les accueillir au centre d’art, leur faire place, les nourrir et les explorer, parfois même en suggérer de nouvelles. Cherchant à déjouer les attentes implicites que le centre d’art pourrait manifester à l’égard des enfants, l’équipe suggère plutôt qu’elle ne propose, tente parfois des choses, fait aussi des flops, et surtout, tâtonne beaucoup. Dans un placard qui leur est dédié et où les enfants de l’Assemblée stockent leurs crayons, jeux et croquis, font ainsi parfois des apparitions : une œuvre à colorier⁹, une nouvelle acquisition du fonds jeunesse de la bibliothèque, un objet ou outil inconnu à comprendre et manipuler, une image en écho aux œuvres présentées dans l’exposition, etc. Parfois, l’apparition occupe les esprits durant plusieurs semaines, parfois elle reste littéralement au fond du placard. Les apparitions ne s’imposent pas, tout comme les expositions qui se succèdent dans l’espace. Un jour, l’exposition suscitera des envies de déambulation, d’exploration, de création, le lendemain, plutôt de la flânerie, une courte sieste ou du désintérêt. Même tout ça à la fois, ou encore d’autres choses.

Improvisée, joyeuse et multiforme, « l’Assemblée des enfants » a connu depuis ses débuts : plusieurs parties sauvages de cache-cache parmi les œuvres, divers goûters d’anniversaire ou distributions de bonbecs’, au moins deux propositions de nouveaux logos pour Bétonsalon, une authentique chasse aux œufs de Pâques, plusieurs constructions de cabanes réelles et imaginaires, des ateliers de faussaires spécialisés dans la reproduction d’œuvres d’art, des lectures collectives, des commentaires voire même des caviardages du livre d’or, une soirée pyjama mémorable, de nombreux fous rires et quelques colères évidemment. « L’Assemblée des enfants » c’est donc tout autant un champ d’exploration collective, un territoire de liberté et un terrain de jeux et de pensées infinis pour elleux et pour nous-mêmes, en tant qu’équipe des publics de Bétonsalon.

Susie Richard

¹ Chargée de médiation et de développement des publics à Bétonsalon, de 2022 à 2024.

² Chargée de médiation et de développement des publics à Bétonsalon depuis 2024.

³ Responsable des publics à Bétonsalon. Ce projet a également été suivi et accompagné par Annarosa Spina, volontaire en service civique au pôle des publics durant l’année 2023.

⁴ Les prénoms ont été modifiés dans l’ensemble du texte pour garder l’anonymat des enfants de l’Assemblée.

⁵ Voir « Nature/Exposition », Ane Hjort Guttu, dans Politiser l’enfance, éditions burn août, p.79-97, 2023.

⁶ Voir « L’art de l’aire de jeux de Palle Nielsen et ses modèles », Marges, n°24, 2017, p.69-79. À partir de l’œuvre-aire de jeux « The Model » de Palle Nielsen présentée au Moderna Museet de Stockholm, Vincent Romagny y analyse les relations entre musée et aire de jeux.

⁷ Voir notamment, Entrer en pédagogie féministe, Audrey Chenu et Véronique Decker, éditions Libertalia, 2023.

⁸ Le childism est aujourd’hui une notion encore naissante, peu diffusée et hautement ambivalente. Pour certains collectifs militants, construite sur le modèle de sexisme, racisme, etc., elle désigne la présomption de supériorité que développe l’adulte sur l’enfant en lui plaquant ses propres besoins, désirs, espoirs, peurs, etc. Dans la lignée des luttes féministes, le childism représente pour d’autres la lutte en faveur de l’empouvoirement des enfants en tant que groupe victime de discriminations.

⁹ Comme la série de dessins Play C de l’artiste Ad Minoliti, issu du projet de la Escuela feminista de pintura, 2018 – en cours.