Anywhere But Here

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

Mardi 13 septembre 2016, 18h-21h

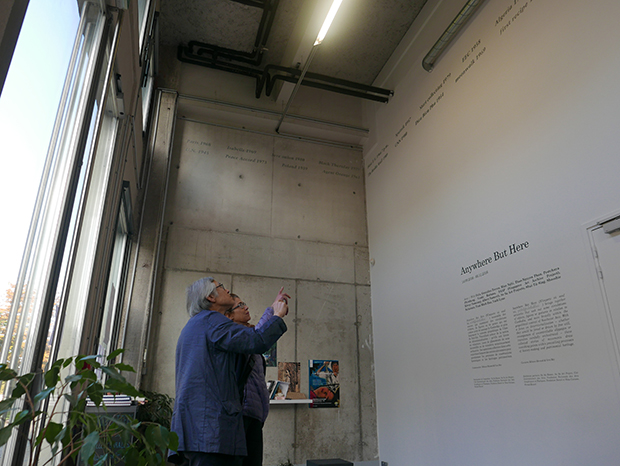

Vernissage de l’exposition Anywhere But Here

En présence des commissaires de l’exposition, Mélanie Mermod et Vera Mey et des artistes Vuth Lyno, Tran Minh Duc et Albert Samreth.

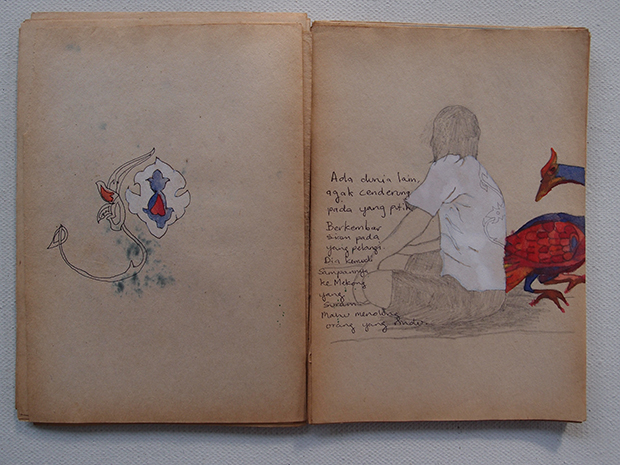

- Vernissage de l’exposition "Anywhere But Here" – Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016. Vuth Lyno, UNTAC Project, 2016. Courtesy de l’artiste.

- Vernissage de l’exposition "Anywhere But Here" – Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016. Courtesy de Koh Nguang How.

- Vernissage de l’exposition "Anywhere But Here" – Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016. Thao-Nguyen Phan, Heads from Uproot Rice, Grow Jute series, 2014. Courtesy de l’artiste.

- Vernissage de l’exposition "Anywhere But Here" – Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016. Hàm Nghi (Tu Xuân), Femme à la coloquinte, 1925. Collection privée, Paris.

Mercredi 14 septembre, 14h45

Cérémonie de réveil du Catha

Pour Anywhere But Here, l’artiste Khvay Samnang (1982, Svay Rieng, Cambodge) réalise un nouveau projet qui évoque l’usage des yantras à travers divers époques par la diaspora cambodgienne à Paris. Plusieurs membres de cette communauté prêtent le temps de l’exposition divers objets sur lesquels sont inscrits ces dessins géométriques protecteurs qui seront, au cours de cette cérémonie, « chargés » par un moine. Ces objets sont entourés d’une ceinture de coton (catha) semblable à celles que portaient les soldats cambodgiens envoyés en France pendant de la Première Guerre Mondiale et qui confère un pouvoir magique de protection aux objets et aux personnes qu’elle entoure.

- Cérémonie de réveil du Catha – dans le cadre de l’exposition Anywhere But Here, Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016.

- Cérémonie de réveil du Catha – dans le cadre de l’exposition Anywhere But Here, Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016.

Samedi 17 septembre 2016, 15h

Conversation : De quelques mouvements

- Les fiançailles de l’empereur Hàm Nghi en 1904 – © Droits réservés

De 1862 à 1954, la France a engagé une politique de prise de possession (ou de « mise sous protection ») en Asie du Sud-Est intégrant ainsi la totalité du Cambodge, du Laos, du Viêt-Nam et une partie de la Chine orientale à son empire colonial.

La première rencontre du programme Anywhere But Here à Bétonsalon – Centre d’art et de recherche propose de présenter les déplacements de quelques individus liés à l’histoire de l’Indochine en mettant en avant la manière dont ces trajectoires intimes entre l’Asie du Sud-Est et la France permettent de percevoir dans leurs complexités les politiques de développements et de préservation du régime colonial, et en creux le développement clandestin de certains mouvements anticoloniaux.

Le prince Canh, Nguyen Phuc Canh (1780-1801), est une figure fondamentale de l’histoire des relations entre le Viêt-Nam et la France. Envoyé, à l’âge de cinq ans, en mission à Versailles accompagné d’une délégation afin de convaincre Louis XVI de soutenir sa dynastie, son voyage va bouleverser l’échiquier politique de la région et les liens naissants entre la France et le Viêt-Nam.

Intervenant : Tran Minh Duc (1982, Hô-Chi-Minh-Ville, Viêt-Nam) est un artiste vietnamien. Il s’intéresse au passé, à ses modes fragmentaires de diffusion et à la manière dont il interagit avec le présent. Dans sa pratique, il cherche également à examiner le caractère de la vie urbaine vietnamienne. Pour ce faire, il étudie les interactions entre les sphères collectives et individuelles, entre les idées du local/intérieur et de l’étranger/extérieur. Invité par Bétonsalon – Centre d’art et de recherche en résidence à Paris dans le cadre de l’exposition Anywhere But Here, Tran Minh Duc s’intéresse aux détails non explorés de la visite du jeune prince Canh en France.

L’Empereur Hàm Nghi (咸宜, 1871, Huế - 1944, Alger), appelé "Prince d’Annam" pendant son exil, qui utilisait son prénom "Tu Xuân" comme nom d’artiste, régna sur le Viêt-Nam pendant un an, en 1884-1885. Après trois ans de résistance anticoloniale, il est capturé et envoyé en exil en Algérie par l’État Français en 1889, à l’âge de dix-huit ans. À Alger l’administration française lui permit d’être formé aux beaux-arts par un professeur de peinture, agrément qui devint une pratique centrale dans sa vie.

Intervenant : Amandine Dabat est Docteur en Histoire de l’art, diplômée de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Sa thèse a pour sujet la vie et l’œuvre de l’empereur vietnamien Hàm Nghi (1871-1944). Amandine Dabat est également titulaire d’un Master en Etudes vietnamiennes de l’Université Paris-Diderot (Paris VII). Au cours de son doctorat, elle a effectué plusieurs séjours de recherche au Viêt-Nam et en Algérie, pour une durée totale de deux ans. Elle est l’auteur d’une dizaine d’articles et a participé à plusieurs colloques et conférences internationaux. Elle a enseigné durant un an à l’Université de Hanoi (Viêt-Nam).

Tran Duc Thao (1917, Hanoi- 1993, Paris) fut l’un des plus grands philosophes marxistes contemporains vietnamiens. Admis à l’École normale supérieure d’Ulm, il est brillamment reçu agrégé de philosophie. Élève de Cavailles, il est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de la phénoménologie et de E. Husserl après la publication de son livre Phénoménologie et matérialisme dialectique (Paris, 1950). Chef de file de la diaspora vietnamienne durant l’occupation allemande en France, il retourna dans son pays peu après le début de la guerre d’Indochine pour rejoindre la lutte anti coloniale en faveur de l’indépendance nationale. Critique marxiste et traducteur de Hegel et de K. Marx en langue vietnamienne, il a été l’objet de la répression du parti communiste durant la campagne des Cent Fleurs (1956-1957).

Intervenant : Trinh Van Thao (1938, Sud Viêt-Nam) a fait l’essentiel de ses études supérieures en France (Sciences Po, Dr d’état ès lettres à La Sorbonne). Il enseigne la sociologie et l’histoire contemporaine dans les universités françaises (Amiens, Lille, Aix Marseille, collège international de philosophie à Paris) et étrangères (Brésil, Canada, Japon...). Professeur émérite à AMU.

En 1939 avec l’entrée en guerre, ordre est donné à l’administration indochinoise d’envoyer plus de 20 000 hommes en métropole, non pas pour servir de soldats mais d’ouvriers dans les usines d’armement. Regroupés sous l’autorité de la M.O.I. (la Main d’ Œuvre Indigène, dépendant du Ministère du Travail), ils sont désignés sous l’appellation d’« ouvriers non spécialisés » (ONS). À la suite de la défaite de juin 1940, ces travailleurs sont loués à des entreprises pour un salaire équivalent au dixième de celui d’un ouvrier français. En Camargue, une partie d’entre eux contribuèrent à la mise en place et au perfectionnement de rizières – culture aujourd’hui toujours implantée dans cette région.

Intervenant : Journaliste, ancien correspondant de Libération, actuellement reporter au Monde diplomatique, Pierre Daum mène des enquêtes historiques sur le passé colonial de la France, au Viêt-Nam et en Algérie. En 2009, il publie Immigrés de force (éd. Actes Sud), qui révèle au grand public l’histoire enfouie des 20 000 « travailleurs indochinois » de la Seconde guerre mondiale. Son livre est adapté au cinéma en 2013 (Công Binh, la longue nuit indochinoise, de Lam Lê), puis à la télévision en 2015 (Riz amer, d’Alain Lewkowicz).

Dégustation de café du Domaine Morère produit à Dalat (Viêt-Nam), grâce au don généreux de Pierre Morère

- Conversation : De quelques mouvements – dans le cadre de l’exposition Anywhere But Here, Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016.

- Conversation : De quelques mouvements – dans le cadre de l’exposition Anywhere But Here, Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016.

- Conversation : De quelques mouvements – dans le cadre de l’exposition Anywhere But Here, Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016.

Mardi 20 septembre 2016 à partir de 19h30

à l’auditorium de la Cité internationale des arts

Conférence de Vera Mey : Mouvements et bouleversements en Asie du Sud-Est

Dans le cadre du programme Traverses développé avec la Cité internationale des arts et la Villa Vassilieff.

- Shooshie Sulaiman – Chanta, 2005 - en cours. Courtesy de l’artiste.

La curatrice Vera Mey présentera quelques études de cas issues d’une conférence qu’elle a donné durant la 8e édition de la Asia Pacific Triennal à Brisbane à propos des artistes d’Asie du Sud-Est et de leurs relations aux changements sociaux et à la production artistique. Ces recherches font parties d’un projet plus étendu qu’elle mène en tant que co-curatrice pour le SEA Project (titre de travail), une exposition qui ouvrira en Juillet 2017 au Mori Art Museum et au National Art Center de Tokyo au Japon.

Malgré les nombreux bouleversements que connut l’Asie du Sud-Est au cours des dernières décennies – qui entraînèrent une amnésie culturelle profonde – les dispositifs esthétiques utilisés par les artistes aujourd’hui sont en continuité avec ceux du passé. Non seulement ils ont eu recours de manière continue dans le temps à des pratiques artistiques semblables, mais surtout ils se réfèrent constamment à l’histoire qui nourrit la formation de leur art. Il s’agit en effet d’un matériau sujet à de constantes revisitations et réactivations, dont les artistes extraient des histoires enfouies, faisant ainsi de la pérennité le pendant de l’oubli.

Les pratiques d’Amanda Heng, Khvay Samnang, Shooshie Sulaiman et Vuth Lyno, notamment, contiennent toutes des éléments performatifs liés à des moments historiques sous-représentés dans les méta-récits dominants, et ceux en dépit du rôle majeur qu’ils ont pu jouer dans la construction des nationalités et des identités, et pouvant être lues comme des histoires alternatives.

Les idées de mouvements et de bouleversements seront abordées à travers les pratiques des artistes précédemment nommés, avec, comme point de départ, le Livre des commencements issue de l’épopée sanskrite du Mahabharata (VIIIe siècle – IXe siècle) , dans laquelle des idées de temps circulaire et d’histoires changeantes sont développées.

Ainsi se dessine une carte de cheminements d’intérêts et d’interactions se superposant parfois au gré d’évènements historiques partagés qui impactent la société à un niveau régional. L’idée même d’Asie du Sud-Est comme région, se définit implicitement en tant qu’espace socio-politique refaçonné au fil des changements majeurs qui ont marqués ces cinquante dernières années.

Les artistes du Sud-Est asiatiques sont souvent influencés par une aspiration à la nouveauté et à la régénération, en dépit de l’emprunte toujours visible de l’histoire perçue comme continuité.

Vera Mey (1987, Wellington, Nouvelle-Zélande) est une commissaire d’exposition indépendante basée à Londres. Curatrice du programme des résidences au Centre d’art contemporain NTU CCA Singapour jusqu’en 2015, en 2016 elle est commissaire invitée à Sa Sa Bassac . Elle est également boursière de SOAS (School of Oriental and African Studies), Université de Londres, où elle commencera des études doctorales à partir du mois de Septembre. Avec le soutien de la Getty Foundation elle collabore au programme "Ambitious Alignments : New Histories of Southeast Asian Art", qui sera présenté au Mori Art Museum (Tokyo) en 2017.

Mercredi 21 septembre, 18h-20h

Séminaire : The Apsara Transdisciplinary Research Club, séance 1

Un rendez-vous de l’Académie vivante

Intervenant : Vera Mey, co-commissaire de l’exposition Anywhere But Here.

- Shui Tit Sing – photographie d’un bas-relief avec figures Apsara prise à Angkor en 1963. Droits réservés

La première session de l’Apsara Transdisciplinary Research Club analysera les circulation de la figure de l’Apsara et la manière dont elle s’est largement répandue en Asie du Sud-Est notamment par le biais de la diaspora cambodgienne. Nous commencerons par nous pencher sur le Ten Men Group - actifs dans les années 1960 et 1970 - et sur la manière dont ils ont utilisé cette figure dans certaines de leurs oeuvres. Puis, nous nous intéresserons à la présence de la danse Apsara dans les films et publicités touristiques et sur les manières dont cette figure, devenue symbole nationaliste du Cambodge, circule aujourd’hui.

Vera Mey (1987, Wellington, Nouvelle-Zélande) est commissaire d’exposition indépendante basée à Londres. Curatrice du programme des résidences au Centre d’art contemporain NTU CCA Singapour jusqu’en 2015, en 2016 elle est commissaire invitée à Sa Sa Bassac et est boursière de SOAS, Université de Londres. Avec le soutien de la Getty Foundation elle collabore au du programme Ambitious Alignments : New Histories of Southeast Asian Art, présenté au Mori Art Museum (Tokyo) en 2017.

Mercredi 28 septembre, 18h-20h

Séminaire : The Apsara Transdisciplinary Research Club, séance 2

Un rendez-vous de l’Académie vivante

Intervenant : Suppya Nut sur l’histoire et la formation de la danse Apsara.

- Shu Tit Sing – photographie d’un bas-relief avec figures Apsara prise à Angkor en 1963. Droits réservés.

Suppya Hélène Nut est spécialiste du ballet royal du Cambodge et travaille étroitement avec la princesse Norodom Buppha Devi, maîtresse de danse et chorégraphe pour la troupe du ballet royal. Elle a été directrice du Khmer Dance Project pour le compte de la bibliothèque publique de New York en réalisant 61 vidéos sur la danse au Cambodge (interviews d’artistes, captation de représentation de danses). Elle enseigne la littérature cambodgienne et les arts du spectacle d’Asie du Sud-Est à l’Institut national des langues et civilisations orientales tout en poursuivant ses recherches sur le ballet royal et le genre au Cambodge.

Mercredi 5 octobre, 18h-20h

Séminaire : The Apsara Transdisciplinary Research Club, séance 3

Un rendez-vous de l’Académie vivante

Intervenant : Jean-Pierre Couty, Maître de conférence à l’Université Paris-Diderot, Institut Cochin.

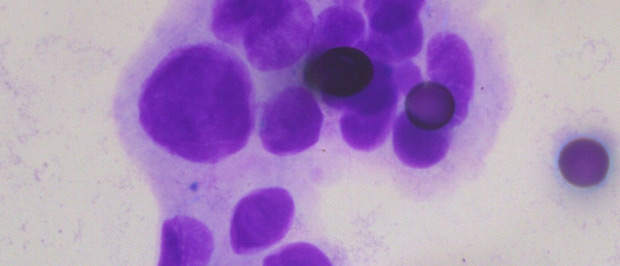

- Cellules cancéreuses – droits réservés.

Jean-Pierre Couty est un immunologiste spécialisé dans l’étude du cancer du foie. Il s’intéresse à décrypter le dialogue qui s’établit entre les cellules cancéreuses du foie et les cellules du système immunitaire. Comme source d’inspiration, une partie de son travail scientifique qu’il prétend mener comme une pièce de théâtre de rue pourrait être comparé à certains aspects mystérieux de cette danse Apsara. Jean-Pierre Couty vous propose simplement d’explorer plus en détails les mouvements ou déformations des cellules (immunitaires, vasculaires et cancéreuses) lors du développement d’un cancer et de son évolution dans le temps.

Jeudi 6 octobre 2016 de 18h à 21h

Open-studio de Tran Minh Duc dans son atelier de la Cité internationale des arts (atelier 8109, 1er étage).

Dans le cadre du programme Traverses développé avec la Cité internationale des arts et la Villa Vassilieff.

- 1er jour du workshop de Tran Minh Duc – Modélisation 3D, DIY & Création artistique. Droits réservés.

Pour son open studio, Tran Min Duc exposera les recherches qu’il mène actuellement en France notamment aux archives des Missions étrangères de Paris. L’artiste interroge l’histoire des relations entre le Viêt-Nam et la France à travers le destin du Prince Canh, qui à l’âge de sept ans, en 1785, fut envoyé, avec le Frère catholique français Pigneau de Béhaine par son père, l’empereur Gia Long – le fondateur de la dynastie Nguyen, la dernière du Viêt-Nam – à Paris pour signer une alliance avec le roi Louis XVI. Ce traité d’alliance marque le début de la colonisation du Viêt-Nam par la France. Le petit prince passa cinq ans à Paris, où il montra un intérêt grandissant pour le Catholicisme et commença à se vêtir à la française. À son retour au Viêt-Nam, il ne put se réintégrer complètement dans la vie et la culture de son propre pays. La destinée du Prince Canh symbolise la fracture entre temps et espace, entre pouvoir politique et tracé des frontières, croyances religieuses et liberté de croyances. Il portait le titre de prince d’une des plus fameuses dynasties vietnamiennes mais il termina sa vie, mélancolique, dans ses souvenirs de l’Occident.

Dans l’exposition Anywhere But Here, actuellement à Bétonsalon – Centre d’art et de recherche, Tran Minh Duc présente également une œuvre liée à l’histoire du Prince Canh.

Tran Min Duc (1982, Hô-Chi-Minh-Ville, Viêt-Nam), est un artiste vietnamien. Il s’intéresse au passé, à ses modes de diffusion fragmentaire, et à la manière dont ceux-ci affectent notre présent. Au travers de sa pratique artistique, il enquête sur les caractéristiques de la vie urbaine vietnamienne. Pour ce faire, il étudie les interactions entre des individus et des sphères collectives, entre des idées tel que le local, ou l’interne et l’étranger, l’extérieur.

Il a été invité en résidence au Japon et au Myanmar et a participé à de nombreuses expositions (sélection) : Global Cities, Center Stage, Baltimore, États-Unis, 2014 ; 15th Anniversary : Nha San Duc, Hanoi, Viêt-Nam, 2014 ; Beyond Pressure : Festival of Performance Art, Yangon, Myanmar, 2012 ; Poetic Politic, Kadist Art Foundation, San Francisco, États-Unis, 2012 ; Tokyo Story, TWS Shibuya Gallery, Tokyo, Japon, 2012 ; Open Edit : AAA Mobile Library, San Art, Hô-Chi-Minh-Ville, Viêt-Nam, 2011.

Mercredi 12 octobre, 18h-20h

Séminaire : The Apsara Transdisciplinary Research Club, séance 4

Un rendez-vous de l’Académie vivante

Intervenant : Hélène Marquié, Maîtresse de conférence, HDR, Centre d’Etudes féminines, Paris VIII, sur les croisements entre genre et danse.

- Anonyme – Louis XIV en Apollon dans le Ballet de la nuit, 1653, détail. Droits réservés.

Lors de cette intervention, Hélène Marquié présentera une partie de ses recherches qui se situent à l’intersection des études en danse et des études de genre. Elle abordera tout d’abord la façon dont la perspective du genre éclaire l’anthropologie de la danse ; ce qu’elle nous permet de comprendre de l’histoire du ballet en France, en soulevant des parallèles ou des divergence avec le ballet khmer ; et enfin les questions soulevées par les représentations du genre ou de ses stéréotypes.

Hélène Marquié est Maîtresse de conférence HDR en études de genre à l’université de Paris 8, membre du LEGS, Laboratoire d’études de genre et de sexualité (UMR 8832). Elle est également agrégée de biologie et géologie.

Danseuse et chorégraphe de danse contemporaine, ses recherches se situent au croisement des études en danse et des études de genre, portant sur les constructions et représentations du genre et sur l’histoire de la danse. Elle vient de publier un ouvrage Non, la danse n’est pas un truc de fille – Essai sur le genre en danse (Toulouse, Éditions de l’Attribut, 2016).

Elle est membre des comités de direction et scientifique et du conseil d’orientation de l’Institut Émilie du Châtelet. Elle participe depuis de nombreuses années à l’atelier de recherche « La danse comme objet anthropologique », CNRS/Paris 1/EPHE/Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand 2 / Université de Nanterre Paris Ouest.

Samedi 15 octobre, 17h

Performance When I was 6 or 7 years old in Paris (Quand j’avais 6 ou 7 ans à Paris) de Tran Minh Duc et des participants du workshop Modélisation 3D DIY & création artistique.

Un rendez-vous de l’Académie vivante

- Workshop « Modélisation 3D DIY & création artistique » – dans le cadre de l’exposition Anywhere But Here, Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016.

Au cours de cet événement, Tran Minh Duc et les participants du workshop Modélisation 3D DIY & création artistique performeront leurs productions réalisées en lien avec les recherches de l’artiste sur le séjour du Prince Nguyễn Phúc Cảnh en France. Le prince Canh fut envoyé, à l’âge de cinq ans, en mission à Versailles accompagné d’une délégation afin de convaincre Louis XVI de soutenir la dynastie de son père. Son voyage bouleversa l’échiquier politique de la région et les liens naissants entre la France et le Viêt-Nam. Les recherches de Tran Minh Duc s’attardent notamment sur le costume porté par le prince dans un portrait réalisé durant son séjour versaillais. Pour ce workshop, organisé à Bétonsalon - Centre d’art et de recherche et pensé comme une introduction à un projet artistique de grande envergure, il travailla avec les participants plus particulièrement autour de la coiffe du prince.

Tran Minh Duc (1982, Hô-Chi-Minh-Ville, Viêt-Nam), est un artiste vietnamien. Il s’intéresse au passé, à ses modes de diffusion fragmentaire, et à la manière dont ceux-ci affectent notre présent. Au travers de sa pratique artistique, il enquête sur les caractéristiques de la vie urbaine vietnamienne. Pour ce faire, il étudie les interactions entre des individus et des sphères collectives, entre des idées tel que le local, ou l’interne et l’étranger, l’extérieur.

Il a été invité en résidence au Japon et au Myanmar et a participé à de nombreuses expositions (sélection) : Global Cities, Center Stage, Baltimore, États-Unis, 2014 ; 15th Anniversary : Nha San Duc, Hanoi, Viêt-Nam, 2014 ; Beyond Pressure : Festival of Performance Art, Yangon, Myanmar, 2012 ; Poetic Politic, Kadist Art Foundation, San Francisco, États-Unis, 2012 ; Tokyo Story, TWS Shibuya Gallery, Tokyo, Japon, 2012 ; Open Edit : AAA Mobile Library, San Art, Hô-Chi-Minh-Ville, Viêt-Nam, 2011.

Mercredi 19 octobre, 18h-20h

Séminaire : The Apsara Transdisciplinary Research Club, séance 5 avec le Ballet Classique Khmer (BCK).

Un rendez-vous de l’Académie vivante.

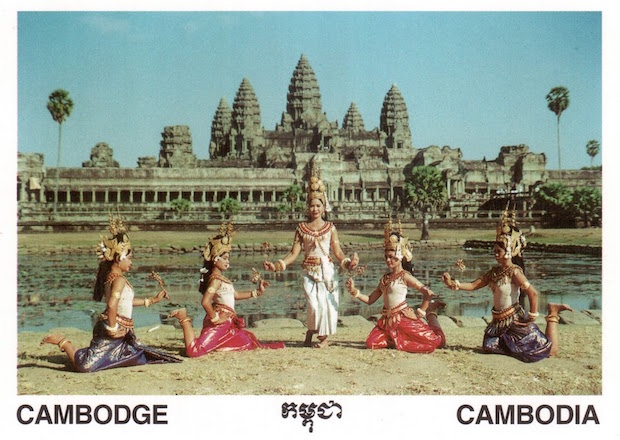

- Carte postale en provenance du Cambodge – représentant des danseuses Apsara. Droits réservés.

Pour cette cinquième séance du séminaire The Apsara Transdisciplinary Research Club des danseurs de l’association du Ballet Classique Khmer" (BCK) de Paris initieront les participants à la complexité et à la diversité gestuelle de la danse Apsara.

L’association Le Ballet Classique Khmer" (BCK) de Paris a pour vocation de faire connaître, de préserver et de transmettre, aux jeunes générations, l’art millénaire de la danse classique cambodgienne. Fondée en 1976 par SAR la Princesse Vacheahra NORODOM et par des danseuses du Ballet Royal de Phnom Penh, elle fait connaître cet art classé au Patrimoine Mondial immatériel par l’UNESCO au travers de représentations données dans toute la France et à l’étranger. L’enseignement est assuré par des maîtresses de danse réputées lors de séances d’entraînement hebdomadaires. La troupe de ballet est composée de jeunes et de moins jeunes , d’homme et de femmes, cambodgiens, français d’origine cambodgienne et français. De nombreux enfants de cambodgiens réfugiés en France dans les années 1970 y trouvent une occasion de retrouver leur racines culturelles.

Samedi 22 octobre 2016 à partir de 15h

Conversation : Théâtre des mouvements en Asie du Sud-Est.

Avec Vera Mey, Robert Vifian et Vuth Lyno.

- Moulages de masques lors d’un workshop dirigé par l’artiste en résidence de Sa Sa Art Projects – Tes Vannoring avec des étudiants au White Building, 2016. Droits réservés.

Cette table ronde propose, en usant différentes échelles (personnelle, nationale, transnationale), de présenter trois entités uniquement par l’observation des mouvements d’interactions qui les traversent. L’artiste Vuth Lyno présentera le projet du « Théâtre des mouvements » réalisé à l’Artist-run space Sa Sa Art Projects à Phnom Penh au Cambodge en août 2016, en partenariat avec Bétonsalon –Centre d’art et de recherche. Puis, Vera Mey ouvrira la discussion sur une cartographie de différents espaces d’interactions et d’échanges entre artistes dans la région d’Asie du Sud-Est. Enfin, Robert Vifian évoquera la constitution de sa collection et les liens qu’elle entretient avec sa vie et ses propres mouvements intimes.

Vera Mey (1987, Wellington, Nouvelle-Zélande) est une commissaire d’exposition indépendante basée à Londres. Curatrice du programme des résidences au Centre d’art contemporain NTU CCA Singapour jusqu’en 2015, en 2016 elle est commissaire invitée à Sa Sa Bassac . Elle est également boursière de SOAS (School of Oriental and African Studies), Université de Londres, où elle commencera des études doctorales à partir du mois de Septembre. Avec le soutien de la Getty Foundation elle collabore au programme "Ambitious Alignments : New Histories of Southeast Asian Art", qui sera présenté au Mori Art Museum (Tokyo) en 2017.

Lyno Vuth (1982, Phnom Penh, Cambodge) est artiste, curateur et directeur artistique du Sa Sa Art Projects, le seul espace de Phnom Penh qui soit autogéré par des artistes. Il se situe dans le quartier historique connu sous le nom de “White Building”. Les pratiques artistiques de Vuth sont avant tout participatives et collaboratives : il collabore avec des communautés cambodgiennes et travaille ainsi avec des cultures qui leur sont spécifiques. Vuth a obtenu un master d’histoire de l’art à l’Université d’état de New-York, Binghamton, avec le soutient de la bourse Fulbright. Vuth est en résidence à la Cité internationale des arts grâce au programme « Traverses » institué avec Bétonsalon - Centre d’art et de recherche à Paris (2016) , et a participé à l’International Art Residency à Para Site, Hong Kong (2015).

Robert Vifian (1948, Saïgon, Viêt-Nam) est principalement et professionnellement cuisinier et sommelier. Il a commencé à collectionner des oeuvres d’art contemporain en 1979. Sa collection a la particularité d’être constituée d’oeuvres de jeunes artistes débutant leur carrière. Robert Vifian a été commissaire de l’exposition retrospective de David Altmejd à l’ARC Flux du Musée d’Art moderne de la ville de Paris (octobre 2004 à février 2005). L’exposition Anywhere But Here, présente son portrait, conçu par l’artiste Felix Félix González-Torres en 1993.

Avec une dégustation de café du Domaine Morère produit à Dalat (Viêt-Nam), grâce au don généreux de Pierre Morère.

- Conversation : Théâtre des mouvements en Asie du Sud-Est – avec Vera Mey, Robert Vifian et Vuth Lyno, dans le cadre de l’exposition Anywhere But Here, Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016.

- Conversation : Théâtre des mouvements en Asie du Sud-Est – avec Vera Mey, Robert Vifian et Vuth Lyno, dans le cadre de l’exposition Anywhere But Here, Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Paris, 2016.

Mardi 25 octobre 2016 de 18h à 21h, atelier 8509, 5e étage

Open-studio de Vuth Lyno dans son atelier de la Cité internationale des arts (Marais)

Dans le cadre du programme Traverses développé avec la Cité internationale des arts et la Villa Vassilieff.

- Image de documentation de ’Keeping Peace’ – un projet mené par l’artiste Vuth Lyno. Courtesy de l’artiste, droits réservés.

Lors de son open-studio Vuth Lyno présentera son projet en cours Keeping Peace qui explore la mise en place et les conséquences des opérations de maintien de la paix au Cambodge menées par les Nations Unies. En combinant des récits personnels et nationaux qui contribuèrent à écrire cette page de l’histoire, l’artiste rend compte des tensions et contradictions qui sont partie prenante de cet événement marqué à la fois par la violence et par un désir profond de paix.

Lyno Vuth (1982, Phnom Penh, Cambodge) est artiste, curateur et directeur artistique du Sa Sa Art Projects, le seul espace de Phnom Penh qui soit autogéré par des artistes. Il se situe dans le quartier historique connu sous le nom de “White Building”. Les pratiques artistiques de Vuth sont avant tout participatives et collaboratives : il collabore avec des communautés cambodgiennes et travaille ainsi avec des cultures qui leur sont spécifiques. Vuth a obtenu un master d’histoire de l’art à l’Université d’état de New-York, Bringhamton, avec le soutient de la bourse Fulbright. Vuth est en résidence à la Cité internationale des arts grâce au programme « Traverses » institué avec Bétonsalon - Centre d’art et de recherche à Paris (2016) , et a participé à l’International Art Residency à Para Site, Hong Kong (2015).

Mercredi 26 octobre, 18h-20h

Séminaire : The Apsara Transdisciplinary Research Club, séance 6

Un rendez-vous de l’Académie vivante

Intervenant : Michael Falser, historien de l’architecture à l’Université d’Heidelberg : « Ranimer le Ballet Royal Khmer : 1890-2015 »

- Bord du fossé des temples d’Angkor Vat dans la région de Siem Reap – © Les Archives de la Planète, autochrome 1918-1921.

Si la notion d’héritage culturel est couramment abordée comme un concept moderne contesté – baignant dans les sous-entendus nationalistes, les stéréotypes essentialistes culturels et les lieux communs comme la grandeur du passé et l’immuable pureté culturelle – elle s’est aussi vue récemment transformer en une proie dont l’industrie touristique mondialisée a pu aisément profiter. Et notamment, avec des conséquences désastreuses, dans le cas de jeunes nations se relevant à peine de leur passé colonial et qui disposent d’un riche répertoire culturel, à la fois tangible (des monuments construits) et intangible (performances) – d’autant plus si ces éléments sont étiquetés « Patrimoine Mondial de l’UNESCO » sans considération pour des narrations historiques parallèles.

Peu de sites historiques iconiques sont aussi révélateurs de ces observations que celui d’Angkor. Ce site rend en effet compte des trajectoires transculturelles du patrimoine cambodgien construites à travers notamment les processus de réinvention de la France coloniale, l’essentialisation post-coloniale/nationaliste et la marchandisation du site par la mondialisation.

Cette conférence s’intéressera au Ballet Royal khmer vu comme performance culturelle et comme reconstitution historiques avec, en arrière plan, le temple d’Angkor Vat comme décor architectural.

Michael Falser est un architecte et historien de l’art autrichien. Il est actuellement chargé de projet à la Chaire d’Histoire de l’art mondial au sein du Groupe d’Excellence « l’Asie et l’Europe dans un contexte mondial. Les dynamiques de transcultralité » à l’Université d’Heidebelberg. Ses recherches sur la formation transculturelle du patrimoine d’Angkor, entre la période coloniale française, l’indépendance du Cambodge et la période actuelle sous l’égide du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, lui ont permis de publier des ouvrages sur l’histoire de l’art et de l’architecture et sur la formation d’héritage culturel dans un contexte mondial. Sa monographie Angkor Wat. From Jungle Find to Global Icon. A Transcultural History of Heritage, sera publiée chez DeGruyter en 2017.

Samedi 29 octobre, à partir de 15h

Conversation : mouvements patrimoniaux entre discours archéologique et ritualisation.

Avec Michael Falser, historien de l’architecture à l’Université d’Heidelberg et Maurizio Peleggi, professeur d’histoire à l’Université Nationale de Singapour.

- L’atelier de moulage du Musée Sarraut (actuellement Musée National) à Phnom Penh – Cambodge, dans les années 1920. Source : Musée National du Cambodge.

Cette discussion propose une mise en perspective des recherches de Michael Falser (historien de l’architecture à l’Université d’Heidelberg) et Maurizio Peleggi (professeur d’histoire à l’Université Nationale de Singapour) qui questionnent certains processus de patrimonialisation face aux enjeux contemporains de restitution et de réappropriation que mènent, ou auxquels font face, de nombreuses collections et institutions muséales dans le monde.

Les empreintes françaises du temple d’Angkor Wat

L’analyse des rapports de pouvoir dissimulés dans chaque processus de transposition d’une culture à une autre, et particulièrement entre l’Asie et l’Europe, est un nouvel aspect des études (trans-)culturelles. Cependant, avec un intérêt porté avant tout aux textes et aux images, les techniques plus immédiates de transposition matérielle – comme le moulage en plâtre – font rarement l’objet d’étude. Si la valeur historique et culturelle de ce moyen de copie physique a été redécouvert au cours de la décennie passée dans les musées européens, sa pertinence au regard des politiques coloniales de transposition n’a pas encore été évaluée.

Cette présentation aura pour objet l’histoire politique et culturelle des moulages français, et plus particulièrement ceux réalisés d’après le temple cambodgien d’Angkor Vat, des premières missions d’exploration françaises à leur exposition dans les musées et lors des expositions coloniales et expositions universelles (des années 1860 aux années 1930). Nous explorerons notamment l’hypothèse selon laquelle ces moulages en plâtre étaient des ‘outils de transposition’ puissants permettant l’appropriation d’un patrimoine local et construit des colonies d’Indochine sur la scène mondiale.

Michael Falser est un architecte et historien de l’art autrichien. Il est actuellement chargé de projet à la Chaire d’Histoire de l’art mondial au sein du Groupe d’Excellence « l’Asie et l’Europe dans un contexte mondial. Les dynamiques de transcultralité » à l’Université d’Heidebelberg. Ses recherches sur la formation transculturelle du patrimoine d’Angkor, entre la période coloniale française, l’indépendance du Cambodge et la période actuelle sous l’égide du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, lui ont permis de publier des ouvrages sur l’histoire de l’art et de l’architecture et sur la formation d’héritage culturel dans un contexte mondial. Sa monographie Angkor Wat. From Jungle Find to Global Icon. A Transcultural History of Heritage, sera publiée chez DeGruyter en 2017.

Les mouvements des statues itinérantes de Bouddha

Les images de Bouddha, vénérées comme palladiums dans les royaumes Tai (situés dans l’actuel Laos et en Thaïlande du nord) étaient mobiles à l’intérieur de cette zone géographique. Leur pérégrinations, à la fois imaginaires et factuelles, retracent les errances légendaires du Bouddha dans les régions centrales et supérieures du Mékong.

On attribue à ces images itinérantes la faculté, comme aux grandes stars de cinéma plus tard, de servir de double protecteur face aux potentielles difficultés que pourraient rencontrer les voyageurs dans ces régions.

Ces voyages périlleux, impliquant rapts, naufrages, guerres et désastres naturels, fournirent également le matériel narratif parfait pour un genre littéraire qui se développa dans les royaumes de Lanchang et de Chiangmai au cours des XV ème et XVI ème siècles. Cette conférence vise à retracer le parcours de ces images itinérantes ainsi que la place que celles-ci occupent encore dans des pratiques de dévotion religieuse et de mémoire culturelle.

Maurizio Peleggi enseigne au département d’histoire de l’Université Nationale de Singapour depuis 1998. Il est l’auteur de nombreux articles et livres sur l’art et l’histoire culturelle de la Thaïlande, parmi lesquels nous comptons The Politics of Ruins (2002), Lords of Things (2002), Thailand the Worldly Kingdom (2007), et, en tant qu’éditeur A Sarong for Clio (2015). Sa nouvelle publication, Monastery, Monument, Museum : Sites and Artifacts of Cultural Memory in Thailand , sera publié en 2017.

Mercredi 2 novembre, à 18h à l’amphithéâtre Buffon (Université Paris-Diderot)

Sommeil d’Or, un documentaire par Davy Chou.

- Davy Chou – Le Sommeil d’Or, 2012. Droits réservés.

Le cinéma cambodgien, né en 1960, à vu son irrésistible ascension stoppée brutalement en 1975 par l’arrivée au pouvoir des Khmers Rouges. La plupart des films furent détruits, les acteurs furent tués et les salles de cinéma furent fermées et se transformèrent plus tard en restaurant ou en karaoké. Le Sommeil d’Or redonne la parole à quelques témoins survivants pour réveiller l’esprit de cet âge d’or du cinéma cambodgien.

Les projections CinéDiderot sont gratuites et ouvertes à tous sur réservation.

Samedi 5 novembre, 15h-17h

Séminaire : The Apsara Transdisciplinary Research Club, séance 7

Un rendez-vous de l’Académie vivante

- "Love Duet" – tous droits réservés.

Pour cette séance conclusive du séminaire « The Apsara Transdisciplinary Research Club », nous recevrons Julie Burbage, psychologue clinicienne, qui abordera le thème de la danse ou plutôt du corps en mouvement, comme support thérapeuthique. Des danseurs du Ballet Classique Khmer (BCK) se joindront à elle pour initier les participants à la diversité et complexité des gestes de la danse Apsara.

D’un corps à l’autre. Le mouvement dansé, occasion de transformation.

Dans cet exposé, nous travaillerons à partir de la mise en place d’un atelier dans un service de psychiatrie adulte avec des patients psychotiques. Il s’agira de réfléchir à la façon dont, pour certains patients, le mouvement dansé est l’occasion de faire émerger un autre rapport au corps ; tandis que pour d’autres, un travail autour de la sensation permet de dessiner les contours d’une forme corporelle, lorsque celle-ci est à peine ébauchée. L’approche psychanalytique du corps nous permettra d’éclairer les enjeux psychiques et sensoriels de ces transformations.

Julie Burbage est psychologue clinicienne à la Maison de Santé d’Epinay et au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de la Poterne des Peupliers.

Titulaire du Certificat d’Etudes Chorégraphiques en danse jazz, elle propose régulièrement des ateliers thérapeutiques autour du mouvement dansé. Actuellement doctorante à l’Université Paris VII, sa recherche porte sur les incidences des atteintes somatiques sur le délire dans la psychose.

L’association Le Ballet Classique Khmer(BCK) de Paris a pour vocation de faire connaître, de préserver et de transmettre, aux jeunes générations, l’art millénaire de la danse classique cambodgienne. Fondée en 1976 par SAR la Princesse Vacheahra NORODOM et par des danseuses du Ballet Royal de Phnom Penh, elle fait connaître cet art classé au Patrimoine Mondial immatériel par l’UNESCO au travers de représentations données dans toute la France et à l’étranger. L’enseignement est assuré par des maîtresses de danse réputées lors de séances d’entraînement hebdomadaires. La troupe de ballet est composée de jeunes et de moins jeunes , d’homme et de femmes, cambodgiens, français d’origine cambodgienne et français. De nombreux enfants de cambodgiens réfugiés en France dans les années 1970 y trouvent une occasion de retrouver leur racines culturelles.

Partager