En cours

Œuvres in situ

2021 — …

Romain Grateau

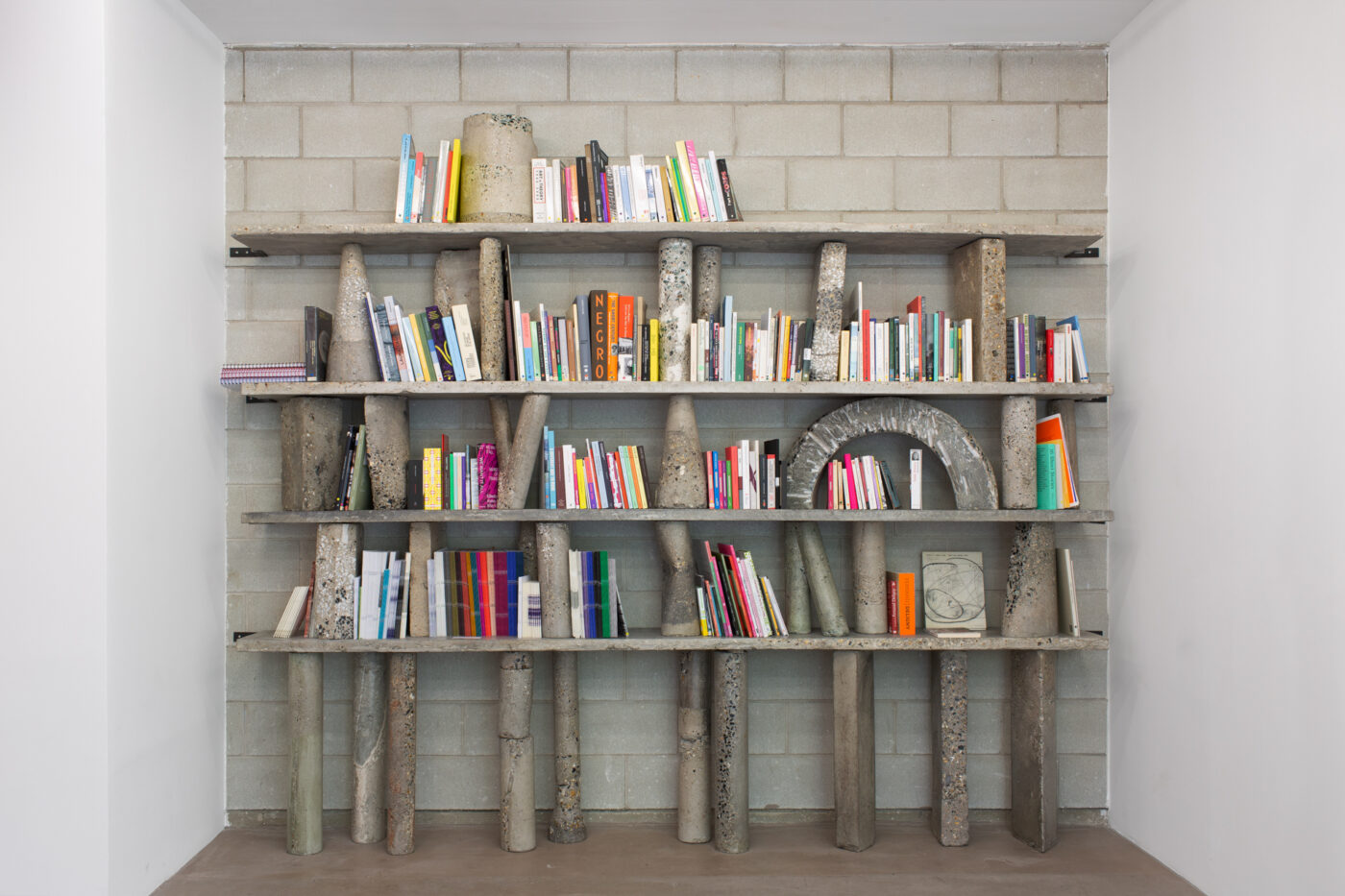

Grand tourisme à injection, 2021 Bibliothèque en béton armé : ciment Portland, sable, charges minérales, acier, oxydes et pigments, encaustique, 300 x 215 x 35 cm.

Photo : © DR.

Œuvre in situ destinée à accueillir le fonds documentaire de Bétonsalon, la bibliothèque conçue par Romain Grateau forme un pied de nez à ce que pourrait littéralement être un salon en béton. Structure autoportante, elle prolonge et détourne l’architecture fonctionnelle du lieu par son alternance de lignes horizontales et de modules de soutien. Colonnes fuselées ou trapues, formes brutes et précieuses qui jouent de l’oblique, toutes donnent à voir leur processus de fabrication et les variations possibles sur un matériau que l’on connaissait industriel et uniformisé. Romain Grateau joue des densités, des teintes, des inclusions et des finitions, faisant ainsi osciller notre perception, entre le gravat et l’objet d’art. Le ponçage, auquel sont finalement soumises les pièces, agit comme un révélateur de la richesse de leur composition. En ramenant des gestes précis d’ornementation dans des techniques appartenant au gros œuvre et au BTP, l’artiste opère un mélange des genres qui fait écho à différents registres, de la maçonnerie à l’autoconstruction, de la rocaille au brutalisme. Le titre de la pièce, emprunté à l’automobile, désigne une technologie permettant de parcourir de longues distances à grande vitesse ; il rejoue et déplace cet alliage entre poésie, délicatesse, force et mécanique, en même temps qu’il subvertit une masculinité ancrée dans l’effort et dans l’exploit.

Mathilde Belouali

Sylvie Fanchon

BONJOURSINOUSDISCUTIONS, 2021-… 10 phrases inscrites successivement au blanc de Meudon sur les vitres de Bétonsalon

Commande « oeuvre in situ », Bétonsalon — Centre d’art et de recherche, Paris, 2021-2025.

Photo : Marc Domage, © Galerie Maubert et Adagp, Paris, 2025.

Badigeonnées de blanc de Meudon, les quatre fenêtres à l’extrémité de la façade vitrée de Bétonsalon deviennent écran et surface picturale. Dix phrases énigmatiques, dans une police standard, ramassée, sans espace ni ponctuation, s’y dessinent en négatif. Elles se succèdent l’une après l’autre, remplacées par l’équipe du centre d’art au gré de leur usure. Œuvre de la peintre Sylvie Fanchon, ces courtes affirmations proviennent de Cortana, l’assistant personnel intelligent développé par Microsoft dans les années 2010, toujours utilisé bien que déjà obsolète. Sur le ton de l’invitation, voire de l’injonction, sur le fil entre la politesse et l’insistance, Cortana tente d’engager la conversation (BONJOURSINOUSDISCUTIONS), de se rendre utile (JESUISLAPOURVOUSAIDERAVEZVOUSBESOINDEQUEL-QUECHOSE), prétend pouvoir améliorer notre productivité (JEPEUXVOUSAIDERAVOUSRAPPELERCEQUIESTIMPOR-TANTETBIENPLUSENCORE) et met en garde (VEUILLEZNINDIQUERAUCUNEINFORMATIONPERSON-NELLE) ; ses limites se font néanmoins assez vite sentir (JESUISDESOLEEJENAIPASCOMPRIS). Ce langage, simple et pourtant déjà inintelligible, correspond à une vision lisse et stéréotypée des relations qu’offrent les intelligences artificielles, pour lesquelles la collecte d’information, sous couvert de conseil et de serviabilité, est source de profit et instrument de pouvoir. Sylvie Fanchon, dont la pratique picturale se construit à partir d’éléments de langage et de culture visuelle existants, s’empare de Cortana, outil intrusif, dystopique mais comique, comme réservoir de motifs pour ses tableaux et ses interventions in situ. Visibles depuis l’esplanade devant le centre d’art, suscitant interrogations et curiosité, les invitations de Cortana confrontent leur autorité apparente à la fragilité et à la transparence de leur support.

Mathilde Belouali

Écrire avec des moufles Atelier d’écriture sur et autour, pour, avec, sous et à côté de l’art

2022 — 2025

Peut-on écrire sur l’art avec des moufles ? Les mains dans le placo ? La tête dans le guidon ? Qu’est-ce que la couleur des sols d’exposition, un ventre qui gargouille, l’ennui ou le trajet en bus pour venir font à notre perception des œuvres d’art ? Comment écrire sans passion ? Comment écrire sur des choses qu’on ne comprend pas ? Est-ce qu’on n’en dit pas toujours un peu trop ? Voilà, des questions auxquelles nous n’apporterons pas de réponses avec cet atelier, peut-être seulement des tentatives de réponses, ou à défaut, d’autres interrogations. Cet atelier s’adresse à toutes les personnes à qui l’écriture sur et autour de l’art donne des insomnies, venez partager vos mots.

Parties prenantes : rétroperspectives sur l’histoire de Bétonsalon

mars 2023 — mai 2027

En 2023, Bétonsalon a 20 ans : 20 années d’expositions, de productions d’œuvres nouvelles, de performances, de séminaires et de colloques, de textes inédits et de nouvelles traductions, de discussions, de rencontres, d’ateliers, d’actions non répertoriées qui ont été imaginées et accompagnées par un grand nombre de personnes.

Comment nous représenter l’histoire du lieu et à notre tour, la raconter ? Comment, nous, qui sommes arrivé·es ici récemment, pouvons-nous parcourir l’histoire du centre d’art, en composer une mémoire collective qui soit ouverte en lecture comme en écriture ? Comment situer Bétonsalon dans le paysage des institutions en France et dans le monde ?

C’est le moment pour nous de porter un regard rétrospectif sur cette institution, d’ouvrir une recherche autoréflexive pour tracer des perspectives actuelles, informées des expériences passées et de ces multiples histoires. Ensemble, nous ferons une plongée progressive dans l’histoire de Bétonsalon et de la Villa Vassilieff dans un esprit de recherche et d’expérimentation, dans une approche critique et réflexive, nous créerons notre méthodologie en observant celles explorées ici même, en collectant micro-histoires et contre-récits, paroles personnelles ou collectives, pour nous permettre de retisser des liens et prolonger certaines expériences.

À raison d’un rendez-vous de trois heures à chaque saison, tous les trois mois, nous mènerons progressivement et sur plusieurs années, une lecture au cas par cas de Bétonsalon. Projet après projet, nous ouvrirons progressivement les archives papiers et numériques, nous chercherons dans le fonds documentaire les ouvrages associés à chaque projet, nous ferons appel aux personnes concernées qui ont initié, animé, ou simplement traversé tel ou tel projet, en cherchant à ouvrir cette exploration à toutes les « parties prenantes » (titre d’une exposition de 2009) selon leurs affinités : les personnes volontaires des équipes précédentes, des acteur·ices individuels ou collectifs, artistes, curateur·ices, publics, partenaires, etudiant·es, professeur·es, personnel·s de l’université, habitant·es, enfants, passant·es, promeneur·ses de chien·nes, commerçant·es, associations… Il s’agira ainsi pour nous d’un temps de recherche autoréflexive, en acte, en vue d’une (re)constitution des archives numériques et papier.

Car j’explose en images Klonaris/Thomadaki

2023 — …

Farouchement indépendantes, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki n’ont cessé de tracer des chemins inexplorés et d’affirmer leurs dissidences. Depuis le milieu des années 1970, elles ont construit une œuvre protéiforme où le cinéma côtoie la performance et la photographie et se spatialise dans des installations immersives. À travers ce qu’elles ont appelé le « Cinéma Corporel », elles ont fait du corps et de l’identité un lieu d’exploration esthétique et politique. Dans leurs premiers films et performances de cinéma élargi, elles ont réinventé le regard sur le corps et le désir féminin en produisant des images qui subvertissent l’imaginaire patriarcal. En se filmant et en se photographiant mutuellement, les deux artistes ont fait émerger une intercorporéité inédite. Leur cosignature, celle de deux femmes, est considérée comme unique au cinéma (Laura Mulvey, 2016).

Dès le début des années 80, Klonaris et Thomadaki ont transgressé les limites de l’identité sexuelle par la figuration de corps hors-normes – « dissidents » disent-elles – comme ceux de l’hermaphrodite ou de « l’Ange » intersexe. En déployant la puissance symbolique de ces figures dans des installations et œuvres elles-mêmes hybrides, les deux artistes ont donné corps à une pensée radicale sur le genre, d’une actualité frappante. Formellement, leur œuvre est caractérisée par une insoumission critique à l’égard des cloisonnements disciplinaires et par une attirance pour les formes éphémères : la projection, l’image transparente, les supports temporels (film, son) ou temporalisés (photographie), les événements « live » (performances de cinéma élargi) et immersifs (environnements de projection, installations photo-vidéographiques).

Aujourd’hui, Bétonsalon s’associe à Katerina Thomadaki et à la commissaire indépendante Maud Jacquin qui accompagne le travail des deux artistes depuis plusieurs années pour développer une recherche au long cours sur l’œuvre de Klonaris/Thomadaki considérée à travers le prisme de la performance et de son rapport à la question du genre et de l’identité. Emprunté au Manifeste pour un cinéma corporel écrit par Klonaris/Thomadaki en 1978, le titre de cette recherche souligne l’affirmation, par la performance, d’une subjectivité rebelle, capable de faire exploser les cadres — aussi bien de l’identité que des médias artistiques — en une multiplicité d’images toujours changeantes, échappant à la fixité des catégorisations.

À travers des expositions, des publications et des événements organisés à Bétonsalon et avec des institutions partenaires, nous aborderons différentes perspectives résumées ainsi : la performance filmée / le corps « écran actif » ; le cinéma performé / l’éclatement des normes ; la performance de l’archive/ l’infini des possibles.

L’enjeu majeur de cette recherche est donc de penser les relations entre cinéma, performance et genre dans l’œuvre de Klonaris/Thomadaki et de mettre en évidence la contribution singulière des deux artistes aux théories et pratiques de la performance. Un autre enjeu important concerne la réflexion autour de la re-présentation et de la conservation des œuvres de cinéma élargi qui combinent des aspects performatifs à la projection de films et de séries de diapositives, souvent accompagnée de créations sonores. Ces œuvres, techniquement complexes, étaient exécutées en public conjointement par les deux artistes. La disparition de Maria Klonaris en 2014 a invalidé la possibilité de les présenter dans leur forme initiale, tout en signalant la nécessité de les rendre à nouveau accessibles sous des formats actualisés.

Pour démarrer cette recherche, une exposition du duo aura lieu à Bétonsalon, du 26 septembre au 14 décembre 2024, autour du Cycle de l’Ange, un ensemble d’œuvres inspiré par la photographie médicale d’une personne intersexe, à la fois figure sublime et corps souffrant de sa stigmatisation, qu’elles explorent et célèbrent à travers une expérience qui rapproche intersexualité et intermédia.

Copier-coller – Résidence Art pour Grandir Manon Michèle

septembre 2024 — juin 2025

À quel monde rêver en devenant grand.es ? Comment y rêver ensemble ? Comment l’écrire ?

Le projet « Copier-Coller » invite les collégien·nes de l’établissement Thomas Mann à se saisir du monde immédiat et connu pour mieux s’en défaire, le découpant, le déchirant, recollant certains morceaux.

En initiant les collégien·nes aux notions d’originalité, de cut-up et de pseudonyme en littérature, ainsi qu’à la technique du sample en musique, l’artiste invite à reconsidérer la façon dont on se perçoit, soi-même et les autres, soi-même en regard des autres. Proposant d’imaginer que chacun·e est constitué·e d’une somme d’influences qui lui est propre, le projet invite à s’inspirer de figures proches ou lointaines pour affirmer sa propre spécificité, en même temps que relativiser ses différences. Portant une voix plurielle et composite, les jeunes développeront – à travers des ateliers d’écriture suivis d’expérimentations sonores et vocales – un univers peuplé des versions rêvées d’elleux-mêmes, où tout est à ré-inventer collectivement. En définissant les paramètres de cet écosystème tels que leurs alter-egos puissent s’y épanouir pleinement, iels projeterons une réalité déterminée par leur désirs, et non l’inverse.

Pour ce projet, l’artiste Manon Michèle invite le musicien et producteur Emilien Point Afana à contribuer à la fabrication de ce monde textuel et sonore.

« Un an dans la vie d’un centre d’art »

Bétonsalon – centre d'art et de recherche

septembre 2024 — mai 2025

septembre 2024 — mai 2025

Un cursus mené avec le Master 1 Arts plastiques, parcours Médiation, Exposition, Critique de l’Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, conçu et accompagné par les enseignantes Clélia Barbut et Nathalie Desmet et par l’équipe du centre d’art.

Tout au long de l’année universitaire, les étudiant·es ont été accueilli·es par l’équipe de Bétonsalon et invité·es à vivre « un an de la vie d’un centre d’art » pour y mener une sorte d’enquête expérimentale, sous la forme d’une observation participative collective. Régie, administration, publics, médiation, commissariat, production, édition… quels savoirs et quels savoir-faire sont déployés au sein d’un centre d’art ? Autour de quels rythmes et dans quels espaces s’y organise le travail ? Quelles narrations et quelles interactions s’y déroulent ? Comment une déontologie s’articule-t-elle avec la production d’une exposition, avec l’organisation de résidences d’artistes, avec la création de formes de médiation ?

À l’issue d’une phase d’observations et de rencontres, les étudiantes ont pu concevoir des formes de restitutions de leur enquête, articulées au cours d’un travail collectif. Entre étude qualitative et outils de médiation, critique d’art, et même fiction, les formats de leur restitution pourront varier de la production d’une pièce sonore, visuelle, d’une table ronde et autres formes inédites. Ensemble, ils et elles produisent donc à leur tour un événement à Bétonsalon, qui sera l’occasion de porter en retour un regard réflexif sur nos pratiques professionnelles.

« Tu fais comment toi ? » – Programme Culture-Santé Avec Jeanne Bouillard

octobre 2024 — octobre 2025

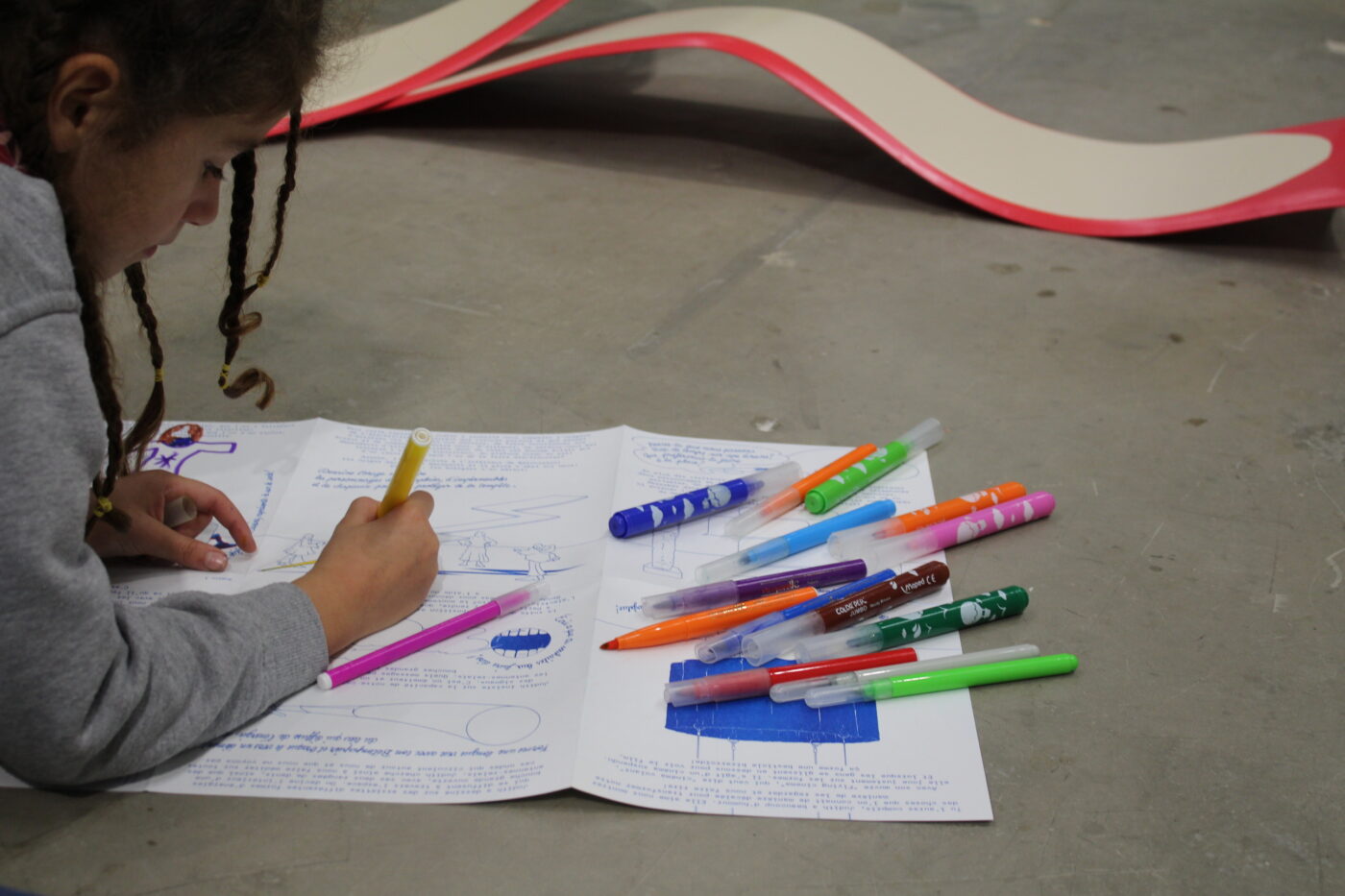

Poursuivant les liens tissés entre Les Ailes Déployées, une association d’aide à la santé mentale, et Bétonsalon depuis 2024 à l’occasion du « Programme Jeunes Médiateur·ices » dans l’exposition « SOFARSOGOOD » de Sylvie Fanchon, le projet « Tu fais comment toi ? » accompagne plusieurs groupes d’adolescent·es et jeunes adultes – suivi·es au sein des unités de jours de l’Espace Ados, de l’Espace Jeunes Adultes (EJA) et de l’Espace Mogador – dans l’écriture, la conception et la production d’un outil éditorial de médiation à destination du jeune public. Le Bétonpapier est une édition illustrée et ludique dédiée au 6-11 ans qui guide petit·es et grand·es dans la découverte des expositions. Chaque numéro est conçu en collaboration avec un·e jeune illustrateur·ice invité·e et le studio de graphisme Catalogue Général :

• Pour l’exposition « SÉCURITÉ SOCIALE PRÉLUDE – Vies institutionnelles » de Florian Fouché: les adolescent·es de l’Espace Ados collaborent avec l’illustratrice Jeanne Bouillard et proposeront une visite guidée aux usager·es de l’Espace Jeunes Adultes.

• Pour l’exposition d’Hedwig Houben, les jeunes adultes de l’EJA collaboreront avec un·e illustrateur·ice invité·e et proposeront une visite guidée aux usager·es de l’Espace Ados.

• Pour l’exposition d’Orla Barry, les usager·es de l’Espace Mogador collaboreront avec un·e illustrateur·ice invité·e et proposeront une visite guidée aux usager·es de l’Espace Ados et de l’EJA.

Mettant au cœur du projet l’appropriation par les participant·es de l’espace du centre d’art et des pratiques des artistes invité·es, « Tu fais comment toi? » invite les voix des participant·es dans les récits transmis aux publics tout au long des expositions en interrogeant les discours « institutionnels » et les savoirs dits « légitimes » sur les œuvres d’art, ainsi que les rôles et les fonctions attendues entre professionnel·les de l’art et visiteur·ses.

« Tu vois je veux dire (suite) » – projet EAC en lycée Fanette Lambey

novembre 2024 — juin 2025

« Tu vois je veux dire (suite) » est un projet d’Éducation Artistique et Culturelle (CREAC) mené par Bétonsalon – centre d’art et de recherche (Paris, 13e), le Centre d’art contemporain d’Ivry – Le Crédac (Ivry-sur-Seine, 94) et la Briqueterie – Centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine, 94), en collaboration avec le lycée Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine, le lycée Marianne de Villeneuve-le-Roi et le Lycée Armand Guillaumin d’Orly.

Initité en 2023-2024, le projet « Tu vois je veux dire » prend pour point de départ le « Programme Jeunes Médiateur·ices » de Bétonsalon et expérimente avec les élèves lycéen·nes différentes formes de médiation autour des pratiques artistiques issues des arts visuels et vivants. Ce projet, qui se poursuit en 2024-2025, contribue par l’observation, l’écoute, la rencontre avec des artistes et des professionnel·les de l’art, le dialogue et la pratique artistique à renverser les rôles et les voix traditionnellement associés aux discours sur les œuvres au sein des institutions culturelles et artistiques, cela en imaginant et en inventant des dispositifs originaux d’accompagnement du public : podcasts, visite dansée, conception et production graphique d’un support d’aide à la visite, etc.

En 2024-2025, le projet s’étend à deux nouveaux lycées: les élèves de six classes vont ainsi partager et expérimenter de nouvelles manières de faire et de porter la médiation autour des spectacles choisis par les élèves dans le programme de la biennale de danse du Val-de-Marne portée par la Briqueterie :

• Au lycée Adolphe Chérioux, une classe de 2nde option Arts Appliqués travaillera avec l’artiste Fanette Lambey sur le spectacle « Coup Fatal » d’Alain Platel pour éditer un T-shirt et proposer une médiation sapée du spectacle à une autre classe du lycée.

• Au lycée Marianne, une classe de 2nde générale travaillera sur un spectacle de la Biennale pour produire une médiation originale auprès d’une autre classe.

• Au lycée Armand Guillaumin, une classe de 1ère professionnelle travaillera sur un spectacle de la Biennale pour produire une médiation originale auprès d’une autre classe.

Présents épais – Résidence d’écriture recherche-création en Art & Science Phœbe Hadjimarkos Clarke

2024 — 2025

Pour la résidence Présents épais, Phœbe Hadjimarkos Clarke mènera un projet d’écriture autour des incendies, en tressant différents fils narratifs, poétiques, politiques et théoriques – en les superposant, en les opposant, en les entremêlant.

Le point de départ de cette exploration est la grand-mère de l’autrice, Clara, firewatch dans l’Ouest étasunien au cours des années 1940 et 1950.

Postée plusieurs mois seule au sommet d’une montagne, elle devait repérer et signaler les départs de feu, qui devaient tous être impérativement éteints avant le lendemain à 10h, selon la politique anti-feu en vigueur à l’époque. Subsistent de cette période quelques photographies, des souvenirs racontés, des textes épars, un imaginaire hautement littéraire, mais très masculin : ce type de poste a été occupé et raconté par Jack Kerouac et Gary Snyder par exemple.

Serpentant tout au long de sa vie entre rejet des normes de genre et conformisme, la figure de Clara interroge le rapport (genré) à la nature, au feu (du wildfire à l’âtre domestique), et à la rencontre des deux (faut-il éradiquer tout départ d’incendie ou apprendre à vivre avec le feu ?). Une chose est sûre, pour romantique qu’iels soient, les firewatch et la politique du « zéro incendie » au sein de laquelle iels ont œuvré au cours du xxe siècle, en laissant s’accumuler la matière organique et en contrevenant au fonctionnement écosystémique de la région, ont profondément contribué à la situation actuelle dans l’Ouest étasunien, avec des saisons du feu qui durent désormais toute l’année et des « mégafeux » qui ravagent des millions d’hectares, polluant durablement l’eau et l’air ; à la fois conséquence et cause du réchauffement climatique.

Car les forêts de cette région, peuplées de pins Ponderosa et Douglas, se sont en réalité développées avec des feux naturels de basse intensité mais aussi des feux dirigés allumés par les natif·ves américain·es, qui assainissaient régulièrement les forêts et qui leur permettaient de prospérer tout en évitant des incendies trop violents¹. En effet, ces espèces de pins, si les spécimens sont assez âgés, peuvent résister aux flammes qui nettoient les sous-bois.

C’est donc à la fois l’écosystème mais aussi un certain rapport à la forêt et une écoute du vivant² qui ont été bouleversés par les logiques coloniales et la politique du « zéro incendie » qui en découle, et qui se prolongent toutes deux dans le présent.

L’ambivalence de cette histoire, mais plus largement des feux, nourrira l’écriture d’un texte qui mettra en scène plusieurs enquêtes, dont les tentacules se mêleront dans des temps épais comme de la poix :

· Une enquête autobiographique : une tentative de reconstituer l’expérience de Clara au sommet des montagnes et de la replacer dans sa biographie avec un période d’enquête de terrain dans les forêts d’Oregon ;

· Une enquête scientifique : un état des lieux de la recherche actuelle pour comprendre les dynamiques, les causes et les conséquences des feux de forêt aujourd’hui, qui viendra particulièrement se nourrir des rencontres avec les chercheur·ses du Centre des politiques de la terre. Comment vivre avec le feu, à la fois omniprésent dans nos imaginaires mais absent de nos vies quotidiennes nourries par des feux fossiles venus du temps profond, qui consument invisiblement les ressources de la planète et son habitabilité

· Une enquête fictive : un dernier pan du texte imaginera la découverte d’une communauté secrète pyromane, qui vit un feu utopique, heureux et radical, un feu au cœur de la vie.

En superposant les faits, les temps et la fiction, ce récit cherchera à révéler la complexité de notre époque, celle du Pyrocène³.

Bourse de recherche et de production ADAGP / Bétonsalon 2025 Appel à candidature

2025 — 2026

Appel à candidature

Liés par des vocations communes – travailler au plus près des artistes, mettre en valeur le patrimoine visuel et défricher des terrains méconnus de l’histoire de l’art – l’ADAGP et Bétonsalon s’associent pour proposer une bourse de recherche incluse dans un programme visant à développer le travail d’un artiste travaillant en France, sur des questions de représentation, de production et de circulation des images, à partir de fonds photographiques.

En 2025, l’ADAGP et Bétonsalon lancent un appel à candidature pour la huitième édition de cette bourse d’un montant de 15 000 €. Les 15 000 € de cette bourse sont destinés à couvrir les honoraires du/de la lauréat·e (4 000 €), sa production (8 000 €) incluant ses frais de déplacement et d’hébergement, ainsi que les frais d’accompagnement de cette bourse (3 000 €) par Bétonsalon. Cette bourse de recherche permet à des artistes d’entreprendre la production d’œuvres nouvelles dans un contexte favorable à l’expérimentation de modèles non-linéaires de production et de distribution des savoirs entre chercheur·ses, artistes, institutions et les publics.

Initiée en 2017 avec la Bibliothèque Kandinsky, d’abord autour du fonds Marc Vaux, puis élargi en 2022 à l’ensemble des archives photographiques de la Bibliothèque Kandinsky, la bourse s’associe en 2025 avec les Archives de la critique d’art, à Rennes.

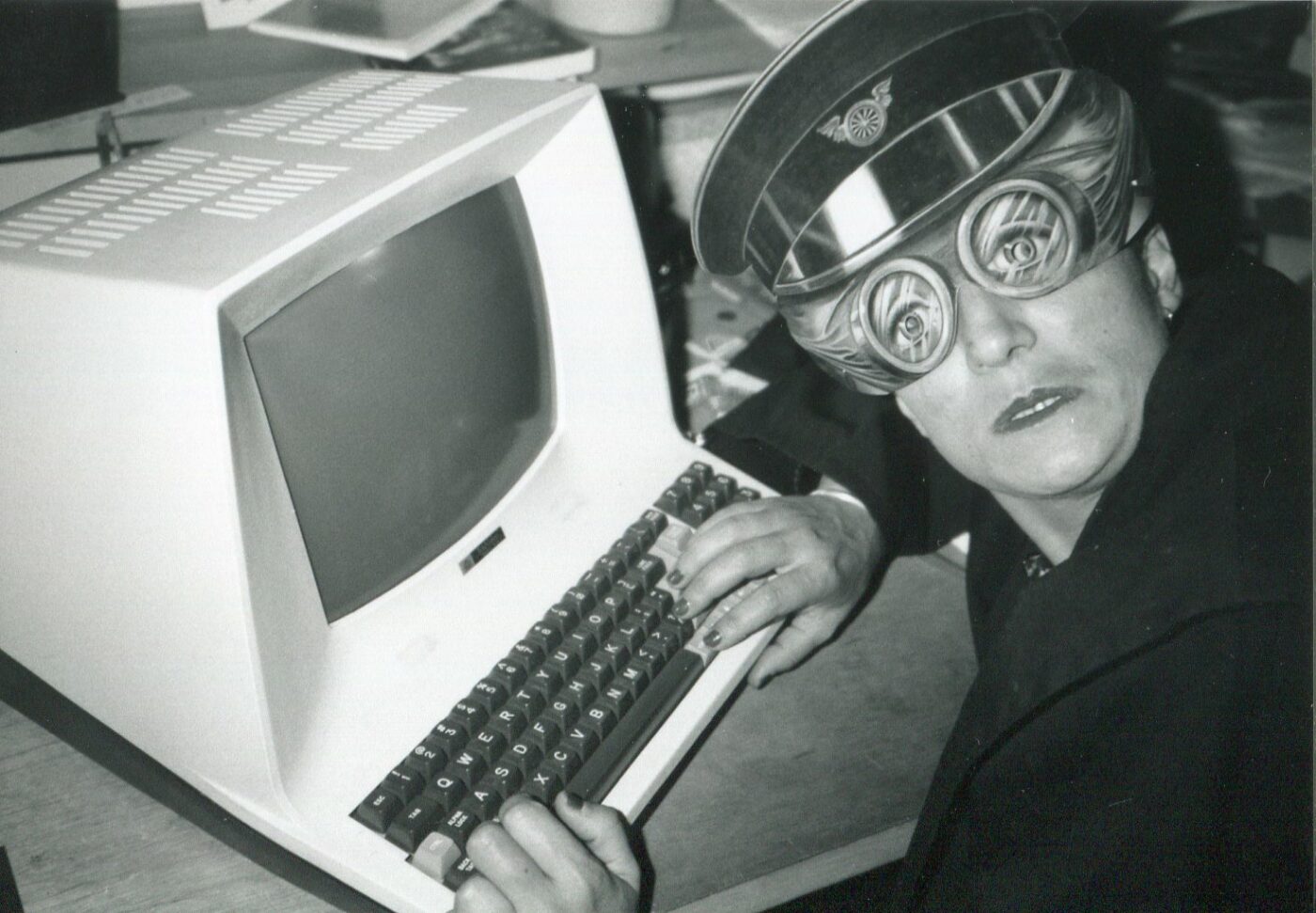

Cette 8ème édition de la bourse est destinée à permettre à un·e artiste de développer un travail de recherche et de production à partir du fonds Nathalie Magnan (INHA-Collection Archives de la critique d’art, Rennes).

Pour cette édition, le travail du / de la lauréat·e sera présenté à l’occasion d’une double exposition consacrée à l’héritage de Nathalie Magnan au centre d’art contemporain Les Capucins, à Embrun dans les Hautes-Alpes puis à Bétonsalon, au second semestre de 2026.

Les précédent·es lauréat·es sont franck leibovici (2017), Liv Schulman (2018), Euridice Zaituna Kala (2019), Anne Le Troter (2021), Abdessamad El Montassir (2022), Irma Name (2023) et Florian Fouché (2024).

Le jury et le processus de sélection

La bourse de recherche et de production est décernée par un comité artistique composé de professionnel·les de l’art qui se réunira en juin 2025.

Cinq candidat·es seront préselectionné·es en avril 2025 et invitées à développer un projet qui détaille l’orientation de la recherche. Celui-ci sera étudié et discuté lors d’un entretien individuel avec les membres du comité artistique le 10 juin 2025. Chaque candidat·e présélectionné·e percevra une rémunération de 200 € pour ce travail de préparation.

La période de recherche se déroulera entre septembre 2025 et juin 2026, et se conclura par une restitution publique dans le cadre d’une exposition collective à Bétonsalon et au centre d’art contemporain Les Capucins, à Embrun dans les Hautes-Alpes, au second semestre 2026.

Comment candidater

Cet appel est réservé aux artistes de la scène française : résidant ou travaillant en France depuis au moins 5 ans ou de nationalité française vivant à l’étranger.

Chaque candidat doit déposer un dossier de candidature en langue française avant le 16 avril 2025, à 14h. La démarche à suivre est disponible via ce lien.

Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :

• Une présentation de votre pratique artistique (300 mots maximum)

• Une note d’intention du projet de recherche pour la bourse en précisant votre approche du travail de Nathalie Magnan et le type de documents identifiés dans le fonds aux Archives de la critique d’art (500 mots max)

• Une biographie (300 mots max)

• Un curriculum vitae (2 pages maximum)

• Un portfolio présentant votre travail (10 pages maximum)

• Une attestation sur l’honneur de résidence en France signée par l’artiste

(modèle à télécharger sur l’Espace de candidature en ligne)

Calendrier

• Date limite de dépôt des dossiers : 16 avril 2025 à 14h

• Présélection de 5 candidat·es préselectionné·es : avril 2025

• Entretiens individuels : 10 juin 2025

• Annonce du/ de la lauréat·e : courant juin 2025

Candidatures à déposer en ligne : https://candidatures.adagp.fr/index

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : info@betonsalon.net

Magnetic Residencies #3 Racheal Crowther

avril — juillet 2025

Le comité artistique de Magnetic Residencies s’est réuni le 24 septembre 2024 et a choisi l’artiste Racheal Crowther comme lauréate de la résidence à Bétonsalon pour la 3ème édition de ce programme.

Bétonsalon accueillera Racheal Crowther en résidence pendant 3 mois, d’avril à juillet 2025. Elle recevra une bourse de 2500 € par mois, bénéficiera d’un atelier-logement à la Cité internationale des Arts, ainsi que d’un soutien curatorial assuré par l’équipe de Bétonsalon ainsi que d’une mise en réseau avec des professionnel·les de l’art pour le développement de ses recherches.

Le projet de résidence

Racheal Crowther s’intéresse aux biopolitiques qui régissent les espaces publics et privés que nous habitons, et qui en constituent des limites physiques et psychologiques. Elle explore les constructions sociales qui prévalent aux fonctions matérielles de ces espaces, en s’inspirant des environnements sociaux, commerciaux et institutionnels dans lesquels elle a elle-même évolué.

Dans son essai The Eternal Pursuit of the Unattainable (Montez Press, 2024), Racheal Crowther s’intéresse aux différents usages et représentations du parfum, du poison à la contrefaçon, ainsi qu’à son pouvoir d’influence sur la psychologie des consommateur·rices. Elle démontre comment leur commercialisation exploite l’aspiration humaine pour ce qui dépasse l’ordinaire et explore les enjeux liés au niveau socio-économique qui conditionne leur accès, à l’expression des identités de genre qui les sous-tendent ainsi qu’à l’histoire de l’acquisition des matériaux olfactifs.

Pendant sa résidence à Bétonsalon, elle souhaite approfondir ses recherches sur les matériaux olfactifs en étudiant la manière dont les odeurs sont utilisées pour infléchir l’humeur et le comportement, à partir des études de l’ISIPCA (Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique alimentaire) et des archives olfactives de l’Osmothèque de Versailles, le plus grand conservatoire de parfums au monde.

Résidence Institut français x Cité internationale des arts 2025 Lisa Freeman

La Cité Internationale

avril — juillet 2025

avril — juillet 2025

Lisa Freeman est lauréate du programme de résidence Institut français x Cité internationale des arts 2025, en partenariat avec Temple Bar Gallery + Studios.

Le projet de résidence

Lisa Freeman passera trois mois (avril à juillet 2025) à la Cité internationale des arts pour travailler au développement d’un nouveau film, avec le soutien d’une bourse de projet du Arts Council of Ireland. Cette résidence à Paris lui permettra de consacrer du temps à l’écriture d’un scénario et à l’élaboration d’un mood board de références qui développeront ses idées autour du mouvement, de la mise en scène, de l’éclairage et de la couleur. Les décors urbains et le bruit de la vie en ville ont inspiré ses films précédents : Approx 1 Second of a Sweet Kiss (tourné à Porto, au Portugal, 2023) et Hook, Spill Cry Your Eyes Out (tourné à Dublin, en Irlande, 2020).

Pour alimenter son écriture et sa recherche visuelle, elle visitera des musées tels que le Musée d’Orsay qui abrite les peintures de femmes artistes surréalistes et s’engagera dans les riches programmes cinématographiques du Jeu de Paume et de la Cinémathèque française, ainsi que dans la programmation diversifiée des cinémas indépendants de Paris.